2018年2月14日

Apple IIc その12

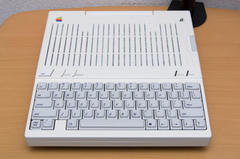

10日の日記のその後です。IIc本体のほうは前々回のDisk IIとあわせてスペースキーの漂白をしていたのですが、かなり時間がかかりました。もう何日やったか記憶にありませんが、やっと他のキーと同じレベルになりました。ジップロックにキーと漂白剤を入れて、晴れの日の日中はベランダに吊るしておきました(^^;) よく見ると本体も含めてまだ微妙に黄色いけど、キリがないので今度こそ春までは待ちます。

なお、2台目のApple IIcは後期型ということで、前期型と少し違いがありました。内部の写真を撮るのは忘れましたが、備忘録も兼ねて以下に書いておきたいと思います。

なお、2台目のApple IIcは後期型ということで、前期型と少し違いがありました。内部の写真を撮るのは忘れましたが、備忘録も兼ねて以下に書いておきたいと思います。

キーボードは予想どおりアルプス製でした。キースイッチの軸は黄色で、音も感触も、これぞメカニカルキーボードという感じで最高です。1台目のAtlanta Photocircuits製は、スペースキー以外のキーにはスタビライザーが入っていませんでしたが、こちらはreturn, control, shiftキーにも入っており、キーの端を押しても気持ちよく入力できます。これまで使ってきた中でもトップクラスのキーボードですね。

前期型のキーボードの下にあった2枚のマットのようなものは、こちらにはありませんでした。ただ、後期型がそうなのか、それとも元々あったけど以前のオーナーによって外されたのかは分かりません。タッチが良いのはこれがないのも理由の1つかもしれません。

前期型は上下のカバーと背面のパネルの3パーツ構成でしたが、後期型は上のカバーと背面パネルが一体になっていました。見た目では違いが分かりませんが、どうやら金型が違うようですね。組み立ては楽になりましたが、洗浄や漂白をするには別パーツのほうが都合が良かったかもしれません。

トップカバーの裏の不織布は、今回は綺麗に剥がせなかったので、別の適当な不織布を貼りました。熱が通って埃が入らないものであれば、他の素材でも問題ないと思います。なお、今回は糊ではなく紙テープ(マスキングテープ)で貼りました。

ちなみに分解してみて分かったのですが、この2台目のIIcは、何らかの理由で内蔵ドライブを交換した過去があるようです。汚れや黄ばみの具合が本体と大きく違っていたので気づきました。そのおかげか、動作は快調です。1台目はディスク挿入直後の最初のアクセス時に、たまにエラーが出ることがあったのですが(いったん成功するとディスクを抜くまでは発生しない)2台目は今のところ一度もありません。おそらく製造時期も新しいのでしょうね。

2018年2月10日

Apple IIc その11 (Lode Runner)

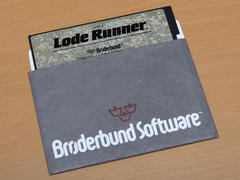

一昨日の日記のその後です。eBay(セカイモン)で、Apple II用のゲーム、Lode Runnerを入手しました。

このゲームは昔から好きで(当時はPC-8801版をやっていました)レトロゲームにあまり興味のない私が今でも面白いと思えるゲームの1つです。

このゲームは昔から好きで(当時はPC-8801版をやっていました)レトロゲームにあまり興味のない私が今でも面白いと思えるゲームの1つです。

実は以前から欲しくて何度か入札していたのですが、相場がかなり高くて、なかなか落札できませんでした。今回のものはディスクのみということで、$40くらいで購入(いわゆる即決)できました。まあ、送料も同じくらいかかりましたけどね(笑)

入手したディスクは、ラベルの糊が変質したのかシミになっていますが(昔のフロッピーディスクの多くはこうなっている)印刷面は思ったより綺麗でした。ただ、動作品ということでしたが、ディスクの記録面をチェックしてみると、明らかに回転方向に太い傷があり、カビのような汚れも目立ちます。この時点で、このディスクをドライブに挿入するのは躊躇しました。ディスクのカビはドライブをダメにする可能性がありますからね。

でも別に、このディスクの中身はどうでもいいのです。私が欲しかったのは正規品のディスクそのものであって、中身のデータではありません。極端な話、動作しなくてもOKです。ゲームは既にネットにあったディスクイメージから作成済で、実はかなり前から遊んでいました(^^;) 今後もそれでプレイしていきます。ハイスコアが記録されるので、はじめからそのつもりでした。今回は、ライセンスがわりに正規品のディスクを入手したという感じですね。じゃないと、こうやって堂々とネットに書けませんからね(笑)

でも別に、このディスクの中身はどうでもいいのです。私が欲しかったのは正規品のディスクそのものであって、中身のデータではありません。極端な話、動作しなくてもOKです。ゲームは既にネットにあったディスクイメージから作成済で、実はかなり前から遊んでいました(^^;) 今後もそれでプレイしていきます。ハイスコアが記録されるので、はじめからそのつもりでした。今回は、ライセンスがわりに正規品のディスクを入手したという感じですね。じゃないと、こうやって堂々とネットに書けませんからね(笑)

そんなわけで、もう既に64面くらいまでクリアしているのですが、やはりこれは名作ですね。アクションとパズル、2つの要素のバランスが絶妙で、今でもかなり面白いです。画面も当時のものとしては非常に綺麗ですね。BGMがないので(効果音はある)主に音楽を聴いたりテレビを見たりしながら気軽に遊んでいます。

問題は、このApple II版にはセーブ機能がないことですね。1面クリアするごとに自機(?)が1つ増えるので、その点は余裕があるのですが、問題はプレイ時間です。全150面あるそうなので、現実的にはクリアは困難じゃないかと思っています。まあ、ポーズは可能なので電源を入れっぱなしにしておく手はありますけどね。あとは面をスキップする機能があるので、それで1つ1つ遊びたい面に移動することでしょうか。

関連リンク

・Apple IIc その12 (2018年02月14日)

2018年2月 8日

Apple IIc その10

1日の日記のその後です。漂白は春になったらと思っていたのですが、やはり洗浄だけしても見た目が汚いと気になって仕方ないので、小さいものだけでも地道に進めておくことにしました。

というわけで、まずは外付けドライブのDisk IIcです。これは本体以上に激しく黄ばんでいたので(特に背面がひどかった)トータルで4日くらいかかりましたが、とりあえず満足できるレベルの白さにはなりました。

というわけで、まずは外付けドライブのDisk IIcです。これは本体以上に激しく黄ばんでいたので(特に背面がひどかった)トータルで4日くらいかかりましたが、とりあえず満足できるレベルの白さにはなりました。

なお、ケースはネジを外すだけで簡単に分解できますが、ドライブの前面カバーにアクセスランプ(赤いLED)がついていて、これを外すのが大変でした。黒い樹脂製の2つのリングをはめ込むような構造になっていて、傷つけずに外すのは無理だと思います。まあ、傷ついても見えないから良いんですけどね(^^;)

動作のほうはエラーもなく、ずっと快調です。動作音も本体のドライブより静かに感じるのですが、ケースの違いですかね。でも思ったより大きくて邪魔なので、普段はしまっておきます。接続はケーブルを1本繋ぐだけなので簡単です。(電力は本体から供給されるようです)

ちなみに、この外付けドライブからProDOSをブートすることも可能なのですが、IIcのROMバージョンによって方法が違います。なお、ROMバージョンの確認はBASICのプロンプトから以下の行を入力すると表示されます。

最初のROMバージョン(255)では、電源を入れてcontrol+resetでROM BASICに入ったあと、PR#7と入力すれば良いのですが、それ以降のバージョン(0,3,4など)では、この機能は廃止されているようです。

ただ、Apple II Wikiというサイトによると、ROM BASICからCALL -151でマシン語モニタに入って、以下の2行を入力するとブートできるそうです。試してみましたが、うまくいきました。

300G

打ち間違うと怖いし(暴走するかも?(^^;) )とても覚えられないので、あとでメモを作ってフロッピーディスクのケースに入れておきたいと思います。

DOS 3.3の場合は更にディスクにパッチをあてる必要があるようですが、面倒なので試していません。

実際、外付けドライブからブートしなければならない場面なんて、たぶん滅多にないですよね。思いつくのは、内蔵ドライブの調子が悪くなったときでしょうか。でも、もしそうなったら私は、ドライブ自体を入れ替えてしまうと思います。

2018年2月 1日

Apple IIc その9 (Apple IIc VGA)

1/26の日記のその後です。新しいApple IIcですが、いつもどおり分解洗浄し、ボディとスペースキーの漂白をしました。ただ、この時期の漂白はだめですね。紫外線量が全く足りず、時間をかけたわりには満足な結果になりませんでした。特にスペースキーは3日くらいやったのですが、他のキーと同じような色になりません。春になったら再チャレンジしたいと思います。

肝心の、この2台目のIIcを入手した理由ですが、実はちょっと前にブルガリアのa2heavenという会社のApple IIc VGAという製品を買いました。Apple IIcには純正のモノクロ液晶モニタが存在し、それ専用のインターフェイスがあるのですが、これはそこに現代のVGAモニタを接続するためのアダプターです。電源不要で動作し、ちゃんとカラーで映るという優れモノです。

肝心の、この2台目のIIcを入手した理由ですが、実はちょっと前にブルガリアのa2heavenという会社のApple IIc VGAという製品を買いました。Apple IIcには純正のモノクロ液晶モニタが存在し、それ専用のインターフェイスがあるのですが、これはそこに現代のVGAモニタを接続するためのアダプターです。電源不要で動作し、ちゃんとカラーで映るという優れモノです。

しかし届いたものは、残念ながら私のIIcでは動きませんでした。メーカーの人と何度かメールのやりとりをしたのですが、本体側の問題なのかアダプターの初期不良なのか判断できませんでした。「代替の基板を送ろうか?」とも言ってくれたのですが、そもそも一度も使ったことがないインターフェイスだし、こちらの問題だったら申し訳なさすぎるので、2台目を入手したというわけです。結果的には、2台目ではちゃんと動きました(^^;) だめな1台目は、あとでマザーボード上のコンデンサを交換してみようかと思っています。

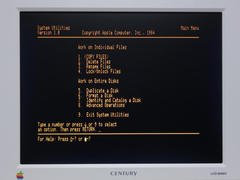

というわけで、いつもの8インチモニタに繋いでみました。以前のアップスキャンコンバータ経由の映像と比べると圧倒的な美しさです。ただ、コンポジット出力とは色味が(特に青が)少し違うようで、ゲームなどは違和感もなくはないです。でもやはりテキスト主体で使うなら、読みやすいに越したことはありませんね。80桁表示(右上の写真)も凄く綺麗です。なお、このテスト表示はBASICで作りました。

また、このアダプターはボタンを押すことで、色や表示方法など16種類のモードが選択できます。具体的には公式サイトのサンプルを見てもらうのが手っ取り早いですが、モノクロの色はグリーン、アンバーなども選べてレトロ感たっぷりです。個人的には、アンバーが凄く好みですね。プログラミングなんかは、この色でやりたいです。

ちなみにこのアダプター、価格は日本円で1万円くらいしますが、送料は無料なので、海外からの購入としては割安感があります。注文したのは12月のはじめで、在庫ありの状態だったのですが、出荷までに3週間ほど待たされました。発送は郵便で、2週間ちょっとかかりました。クリスマス休暇や年末年始もあったので、1ヶ月以上かかったことになります。そのあと新しいIIcまで買ったので、トータルで、ほぼ2ヶ月ですね。長かったけど、やっと当初の目的を果たせました(笑)

関連リンク

・Apple IIc その10 (2018年02月08日)