2018年3月31日

写真日記246

千葉市にある泉自然公園まで行ってきました。ここは私の"とっておきの桜スポット"です(^^;) だいぶ散っていましたが、今年は天気もよく(昨年は雨でした)物凄い人出でした。駐車場に入るのにかなり待たされました。

|

|

||

|

PENTAX, K-5 II s

DA★16-50mm F2.8 (45mmで撮影) 絞り優先AE (F8, 1/180秒), ISO 100 |

PENTAX, K-5 II s

DA★16-50mm F2.8 (16mmで撮影) 絞り優先AE (F8, 1/180秒), ISO 100 |

|

|

||

|

PENTAX, K-5 II s

DA★16-50mm F2.8 (19mmで撮影) 絞り優先AE (F8, 1/60秒), ISO 100 |

PENTAX, K-5 II s

DA★16-50mm F2.8 (24mmで撮影) 絞り優先AE (F8, 1/60秒), ISO 200 |

|

|

||

|

PENTAX, K-5 II s

DA★16-50mm F2.8 (16mmで撮影) 絞り優先AE (F8, 1/60秒), ISO 100 |

PENTAX, K-5 II s

DA★16-50mm F2.8 (16mmで撮影) 絞り優先AE (F8, 1/90秒), ISO 100 |

|

|

||

|

PENTAX, K-5 II s

DA★16-50mm F2.8 (34mmで撮影) 絞り優先AE (F8, 1/60秒), ISO 400 |

PENTAX, K-5 II s

DA★16-50mm F2.8 (31mmで撮影) 絞り優先AE (F8, 1/60秒), ISO 100 |

桜のないほうも歩いたのですが、まるで秋のような風景でした。

2018年3月30日

Apple Macintosh Plus その2

27日の日記のその後です。Macintosh Plusにはボディ後部にバックアップ用の電池を入れる場所があるのですが、入手したものには入っていませんでした。これがないと内蔵時計や一部の環境設定が保存されません。しかし、ここで使うのは単3サイズ(微妙に違う?)で4.5Vという特殊な電池で、今ではかなり入手が難しいようです。

調べてみると、同サイズの3.6Vの電池があり、それでも使えるようです。Amazonのマーケットプレイスに、送料込み800円のものがあったので、購入してみました。4.5Vに比べると長持ちはしないのでしょうが、とりあえず問題なく動作しています。一応、使う前にテスターで電圧を測ってみたのですが、3.7Vくらいでした。切れたらまた測りたいと思います。なお、この手の電池は時計のバックアップ用というイメージが強いですが、電池がないとマウスの移動速度の設定もクリアされ、いちばん遅くってしまうようです。これがどうしようもなく不便でした。起動するたびに、いちばん速い速度に設定していました。

また、内蔵のフロッピーディスクドライブの動作確認をしていなかったので、試してみました。まず念のためクリーニングディスクでヘッドクリーニングをしてからディスクのフォーマットとファイルのコピーをしましたが、特に問題なさそうです。スピードも意外と速いので、ちょっと驚きました。オートイジェクト(ディスクの自動排出)も問題ありません。動作音も快調そのもので、全くぎこちなさがありません。これなら、しばらくは大丈夫でしょう。まあ、フロッピーディスクで出てきた古いソフトをインストールする機会でもなければ、使わないと思いますけどね(^^;)

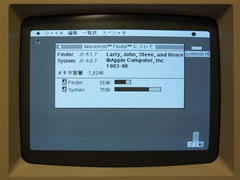

漢字Talk 6.0.7も見つけたのでインストールしてみました。英語版と比べると、予想以上にメモリを食いますね。写真はインストール直後のものですが、アプリケーション用には269KBしか空きがありません。

漢字Talk 6.0.7も見つけたのでインストールしてみました。英語版と比べると、予想以上にメモリを食いますね。写真はインストール直後のものですが、アプリケーション用には269KBしか空きがありません。

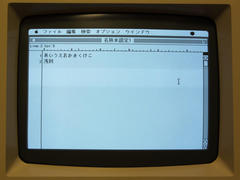

メモリが少なくてもテキストエディタくらいなら動くかと思って、懐かしのYooEdit(後にJeditが登場するまでは愛用していた)を試してみましたが、大きなファイルが開けなかったり、文字入力中にシステムエラーが出たりと、ギリギリで動かないようでした。

しかし、そのあとコントロールパネルに「漢字キャッシュ」という項目があることに気づきました。64KB使用されていたのでオフにしたところ、安定して使えるようになりました。たかが64KB、されど64KBですね。

しかし、そのあとコントロールパネルに「漢字キャッシュ」という項目があることに気づきました。64KB使用されていたのでオフにしたところ、安定して使えるようになりました。たかが64KB、されど64KBですね。

漢字Talk付属の日本語入力システム「2.1変換」がどうしようもなく使いづらいけど、これでとりあえず書き物なら実用になるでしょうか(^^;) まあ、あえてこんな古いマシンでやる意味もないし、普段は英語システムで使ったほうが良さそうですね。

また、これは当時からよく言われていたことですが、日本語版は英語版に比べるとGUIデザインがあまり綺麗ではありません。英語版はシステムフォント(主にGUIオブジェクトで使用)が太字のChicagoで、これが美しいんですよね。一方アプリケーションフォント(主にアプリケーション内のコンテンツで使用)は細字のGenevaです。日本語版はどちらもOsakaですが、これはどちらかというとGenevaに近いデザインです。容量の関係で分けられなかったのだと思いますが、そのため無難なフォントになってしまったのでしょう。

なお、せっかくインストールしたので、System Pickerを使って両方のシステムを切り替えられるようにしました。複数のシステムの混在はパーティションを分ける必要はなく、システムフォルダを別の名前で(別の場所でも可)コピーするだけでOKです。

この頃のMacは本当に分かりやすくて便利ですね。私は当時のMacOSがUNIXベースのMac OS Xに変わったとき「私の愛したMacintoshは死んだ!」とか思ったのですが(笑)その想いは今でも変わっていません。失われていた感覚が、だんだん蘇ってきました。

関連リンク

・Apple Macintosh Plus その3 (2018年04月09日)

2018年3月27日

Apple Macintosh Plus

eBay(セカイモン経由)で、1986年発売の16bit機、AppleのMacintosh Plusを入手しました。

1984年に発売された初代Macintosh、2代目のMacintosh 512Kに続く、3代目のモデルです。2代目がほぼメモリが増えただけなのに対して、2DDのフロッピーディスクドライブ、SCSIインターフェイス、30pin SIMMによるメモリ増設などをサポートした第2世代のモデルです。私が初めて見たMacintoshであり、最初に憧れたモデルでもあります。

1984年に発売された初代Macintosh、2代目のMacintosh 512Kに続く、3代目のモデルです。2代目がほぼメモリが増えただけなのに対して、2DDのフロッピーディスクドライブ、SCSIインターフェイス、30pin SIMMによるメモリ増設などをサポートした第2世代のモデルです。私が初めて見たMacintoshであり、最初に憧れたモデルでもあります。

Macintoshというと、やはりこの最初の一体型のコンパクトなボディが基本ですよね。様々な製品が出ましたが、デザイン的にはこれと、後のSE/30が双璧だと思います。もはや9インチなんて小さな画面のデスクトップPCが登場することはないと思いますが、こうやって見ると今でも魅力を感じます。なお、左上の写真だと色温度の関係で画面が青っぽく見えますが、白黒(2値)モニタです。右下の写真は、画面に色温度を合わせた状態です。

小さいとはいえブラウン管モニタです。いつもの小さなデスクに置くとギリギリでした。思えば、我が家からブラウン管を駆逐して早10余年、2度と敷居はまたがせないと誓っていたのですが、まさかこんな形で再び迎え入れることになるとは思いませんでした。あまりにも綺麗な個体が、キーボードとマウス付きで出品されていたので、思わず落札(即決)してしまいました(^^;) ちなみにヤフオクもeBayもそうですが、デスクトップPCは本体だけで出品されていることが多いんですよね。PlusまではADBインターフェイスじゃないので、私はキーボードもマウスも持っていないのです。やはり最低限のものはセットされていないと買いにくいですよね。

小さいとはいえブラウン管モニタです。いつもの小さなデスクに置くとギリギリでした。思えば、我が家からブラウン管を駆逐して早10余年、2度と敷居はまたがせないと誓っていたのですが、まさかこんな形で再び迎え入れることになるとは思いませんでした。あまりにも綺麗な個体が、キーボードとマウス付きで出品されていたので、思わず落札(即決)してしまいました(^^;) ちなみにヤフオクもeBayもそうですが、デスクトップPCは本体だけで出品されていることが多いんですよね。PlusまではADBインターフェイスじゃないので、私はキーボードもマウスも持っていないのです。やはり最低限のものはセットされていないと買いにくいですよね。

なお、この個体はオリジナルのメモリ1MBモデルです。背面にも「Macintosh Plus 1MB」と書いてあります。販売末期には(Plusはかなりの長寿モデル)メモリを増設して売られていたようで、それらのボディでは1MBの文字はなくなっているそうです。ちなみにPlusはボディカラーも2種類あって、オリジナルはベージュでしたが、そのあとすぐプラチナグレイに変わっています。eBayで出品者が掲載していた写真では、この個体がどちらの色なのか判断できませんでしたが、実際に現物を手にした今も、実はよく分かりません(笑) 明るい場所だと白く見えるし、薄暗い蛍光灯下だとベージュに見えなくもないんですよね。プラチナグレイが少し黄ばんでいる状態でしょうか。比較対象がないので分かりません。

Plusはハードディスクを内蔵できないこともあり、これの他に40MBの外付けSCSIハードディスク(非純正)もついていたのですが、それは使いません。動作確認はしましたが、やはりファンも入っていてうるさいです。そのかわりに、先日のFloppy EmuをHD20ハードディスクモードで使うつもりです。実は(先に届いてしまったけど)このために買いました。Plusはファンレスなので、これで完全に無音で運用できます。

とりあえず128MBのディスクイメージを用意して、英語版のSystem 6.0.8を入れましたが、どのバージョンで使っていくかは、いろいろ試してから決めたいと思います。

メモリは、1MBの30pin SIMMが4枚あれば4MBまで増設することが可能で、たぶんうちにもどこかにあるんじゃないかと思っているのですが、メモリを増設するにはマザーボード上の抵抗器をカットしたりする必要もあるそうなので、迷っています。どうせ実用には程遠いのだし、安易に傷物にせず1MBのまま、どこまでやれるか追求したほうが面白いのかなと思っています。

関連リンク

・Apple Macintosh Plus その2 (2018年03月30日)

2018年3月26日

BMOW Floppy Emu その2

一昨日の日記のその後です。Apple IIcのROMバージョン0(2番目のバージョン)以降のモデルや、Apple IIc Plus、IIgsなどの後継機では、Smartport Hard Driveというハードディスクが使用可能だそうです。実際にそういったハードディスク製品は見たことがないのですが、Floppy EmuはこのSmartportのエミュレーションにも対応しているようなので、試してみました。

まずFloppy Emuのモードを変更する必要があります。電源投入直後、Floppy Emuの初期画面が表示されているあいだに■ボタンを押すと設定画面に入るので、そこで切り替えます。その後、いちど電源を切ると、次からはそのモードで実行されるようになります。メモリカード側は、ルートディレクトリにsmart0という名前のディスクイメージファイルを置くだけです。smart0からsmart3の4台まで同時使用可能なようです。

Apple IIは電源が投入されると、最初は内蔵のフロッピーディスクドライブからブートを試み、できない場合にハードディスクからのブートとなるようです。外付けフロッピーディスクドライブのように、いちいちコマンドを打ったりしなくていいのは素晴らしいですね。まあ現代の感覚だと、これが当たり前ですが(^^;)

ちなみにApple IIcの場合は、内蔵ドライブはSlot 6のDrive 1で、外付けフロッピーディスクドライブがSlot 6のDrive 2になりますが、Smartport Hard Driveの場合はSlot 5のDrive 1となります。接続端子は一緒なので、ちょっと混乱しますね。

なお、付属のメモリカードに最初から入っていたsmart0.poというイメージファイルは、書き込み禁止になってしまい、うまく使えませんでした。Floppy Emuの液晶にも南京錠のようなアイコンが表示されます。マニュアルによると、Windowsや現代のMacでのファイルの書き込み禁止の設定が反映されるということですが、少なくともMacからは禁止されているようには見えませんでした。よく分からないので、マニュアルで紹介されているサイトからブランクのディスクイメージファイルをダウンロードしてきて使用しました。

容量の上限もよく分かりません。マニュアルには、ProDOSは32MBまでのドライブに対応していると書いてありますが、試してみたところ、読み込みはできるけど書き込みができません。CATコマンドで調べてみると、空きブロックがほとんどない状態になっていました。16MBで試したところ問題なかったので、16と32のあいだに上限がありそうです。まあ、Apple IIはフロッピーディスク1枚が僅か140KBですから、16MBなら100枚以上です。これで十分ですけどね。

使い勝手としては、ちょっと微妙な感じですね。ハードディスクそれ自体は便利なのですが、GUIがあるわけではないので、キーボードからディレクトリやプログラム名を入力して実行することになり、かえって面倒です。特にゲームなどは、普通にフロッピーディスクをセットして電源を入れるだけで起動できるので、そちらのほうが遥かに便利だと思います。

そもそもApple IIの時代はフロッピーディスクで運用することが一般的だったので、多くのアプリケーションは、ハードディスクから起動されることなど考えて作っていないと思われます。構造上、ハードディスクからの起動に対応できないものも多いのではないでしょうか。以前のAztec Cのように、何枚ものディスクを挿し替えながら使わなくてはならないような大規模アプリケーションには向いていると思いますが、そういったものは少数派でしょうね。

というわけで、Apple IIcで使う場合は、フロッピーディスクモードで使うべきかハードディスクモードで使うべきか、非情に悩ましいですね。どちらも"帯に短し襷に長し"という感じです。

2018年3月25日

写真日記245

今日は出かけるつもりはなかったのですが、あまりにも天気が良かったので、ぶらっと佐倉城址公園まで行ってみました。物凄い人出でしたが、満開の木はまだ少ないですね。次の週末でも良いかもしれません。

|

|

||

|

PENTAX, K-5 II s

DA★16-50mm F2.8 (18mmで撮影) 絞り優先AE (F8, 1/90秒), ISO 100 |

PENTAX, K-5 II s

DA★16-50mm F2.8 (16mmで撮影) 絞り優先AE (F8, 1/45秒), ISO 100 |

2018年3月24日

写真日記244

ふと思い立って、千葉市にある千葉公園まで行ってみました。わりと近いので以前から気になっていたのですが、これまで機会がありませんでした。街中にあって小ぢんまりした公園ですが、なかなか綺麗なところですね。

|

|

||

|

SONY, Cyber-shot DSC-RX100

(35mmフィルム換算28mmで撮影) 絞り優先AE (F5.6, 1/160秒), ISO 125 |

SONY, Cyber-shot DSC-RX100

(35mmフィルム換算28mmで撮影) 絞り優先AE (F5.6, 1/250秒), ISO 125 |

今日は一眼レフを持っていなかったのですが、思ったより桜が咲いていました。特に、ボート乗り場のところは満開で凄く綺麗でした。

|

|

||

|

SONY, Cyber-shot DSC-RX100

(35mmフィルム換算28mmで撮影) 絞り優先AE (F5.6, 1/200秒), ISO 125 |

SONY, Cyber-shot DSC-RX100

(35mmフィルム換算28mmで撮影) 絞り優先AE (F5.6, 1/320秒), ISO 125 |

遠くに見えるのが、一部で(?)有名な千葉都市モノレール(のレール)です。

|

|

||

|

SONY, Cyber-shot DSC-RX100

(35mmフィルム換算28mmで撮影) 絞り優先AE (F1.8, 1/400秒), ISO 125 |

SONY, Cyber-shot DSC-RX100

(35mmフィルム換算28mmで撮影) 絞り優先AE (F1.8, 1/2000秒), ISO 125 |

上の写真は桜ではありませんが、なんとなく綺麗だったので接写してみました。コンパクトカメラでもこのくらい大きな花だとうまく撮れますね(^^;)

BMOW Floppy Emu

Big Mess o' WiresのFloppy Emuという製品を買いました。microSDカードをフロッピーディスクとしてエミュレートする機器で、Apple IIや古いMacintosh(外付けFDDインターフェイスのあるモデル)で使えます。

ちゃんとしたメーカーというより、同人ハードっぽい感じですかね。以前から目をつけていたのですが、ちょっと高いのでずっと迷っていました。今回1つ試したいことがあって(その件については、また後日)買ってみました。

ちゃんとしたメーカーというより、同人ハードっぽい感じですかね。以前から目をつけていたのですが、ちょっと高いのでずっと迷っていました。今回1つ試したいことがあって(その件については、また後日)買ってみました。

購入したのは単品ではなく、Deluxe Bundleという、ケースやメモリカードなどがセットになったもので、送料込みで17,000円くらいでした。発送はアメリカからの郵便で、注文から1週間くらいで届きました。早いですね。

まず付属のカードとApple IIcで試してみましたが、ちゃんと外付けドライブと同じように使えています。メモリカードに、Apple IIエミュレーター等でお馴染みのディスクイメージファイルを入れておくと(複数枚可)それが1つ1つディスクとして扱える感じです。本体にはボタンと小さな液晶画面があるので、そこで切り替え(挿し替え)ます。使い方も簡単です。

純正のドライブを買ったときに書いた方法で、この機器からのブートも可能です。ただ、DOS 3.3フォーマットのディスクからのブート方法は、まだよく分からないんですよね。ゲームなどはDOS 3.3ベースのものが多いので、機会があれば実際に試してみたいと思います。

純正のドライブを買ったときに書いた方法で、この機器からのブートも可能です。ただ、DOS 3.3フォーマットのディスクからのブート方法は、まだよく分からないんですよね。ゲームなどはDOS 3.3ベースのものが多いので、機会があれば実際に試してみたいと思います。

なお外付けだけでなく、内蔵ドライブを外してそこに繋げば、1台目のドライブとしても使えるようです。将来FDDが故障したときにも安心ですね。ただ、内蔵ドライブを抜かずに、外付けのままこの機器だけで運用したい場合は、少し使いにくいですね。まあ、これはIIc側の仕様の問題なので、仕方ないんですけどね。

ちなみにケースは組み立て式で、アクリル板6枚を組み合わせて箱を作るのですが、思ったより大変でした。本体だけでなくボタン類にまで傷防止の紙が貼ってあるので、まずそれを剥がすのに一苦労です(^^;) でもこの構造なら金型を作る必要はないし、こういった需要の少ない製品に向いているかもしれませんね。良いアイデアだと思います。

液晶にも傷防止のビニールが貼ってあったのですが、剥がしたら傷というか、何かが付着したような汚い状態になっていて、アルコールで拭いても落ちませんでした。写真では分からない程度ですが、たぶんパーツを調達した時点でこうなっていたのかもしれませんね。液晶自体も安っぽくて文字が見やすいとは言えません。実用上は問題ないのでOKですが、外国製品だなという感じですね。

液晶にも傷防止のビニールが貼ってあったのですが、剥がしたら傷というか、何かが付着したような汚い状態になっていて、アルコールで拭いても落ちませんでした。写真では分からない程度ですが、たぶんパーツを調達した時点でこうなっていたのかもしれませんね。液晶自体も安っぽくて文字が見やすいとは言えません。実用上は問題ないのでOKですが、外国製品だなという感じですね。

付属のカードには様々なバージョンのOSやアプリケーションのディスクイメージが入っていましたが、これってライセンス上どうなってるんですかね? まあ、あまり欲しいものもなかったし、深く考えないことにしました(^^;)

関連リンク

・BMOW Floppy Emu その2 (2018年03月26日)

2018年3月17日

Mac mini 買い替え その後2

一昨年10/31の日記のその後です。内蔵の1TB HDDをデータ用に、外付けの240GB SSDをシステム用にという、少し変わった運用を続けていた我が家のMac mini (Late 2014)ですが、意を決して2つのドライブを入れ替えました。

購入後、しばらくしたらやるつもりでしたが、1年半もたってしまいました(^^;) 実際、以前のMac miniと違い、現行のこのLate 2014はドライブの交換が非情に難しいんですよね。壊すリスクと保証のことを考えると、安易にはできません。

結果的には問題なく交換できましたが、HDDを取り出すにはケースに収まっているほとんどの部品を外さないとなりません。ネットの事例を参考にトライしたのですが、2時間くらいかかってしまいました。特に、メインボードを引き出すにはコツが入りますね。感覚が分かってしまえば難しくないのですが、慣れるまでが大変です。

なお、これまでUSB 3.0経由で接続していたSSDはTrimが効いていなかったと思われますが、交換後は自動でオンになったようです。最近のmacOSはサードパーティ製のドライブもサポートしてくれるようですね。Serial ATA接続になって速度的にも少しは速くなっているだろうし、やっと本来の形になったなという感じです。

取り出した2.5インチの1TB HDDは退役させ、先日Windowsマシンから取り出した3.5インチの1TB HDDをPC電源連動機能のあるHDDケースに入れて使おうと思っていたのですが、容量が同じだし、データ用だとスリープ時にはスピンダウンしてくれるようなので、思ったほど交換するメリットはないかもしれません。でも3.5インチのほうは7200回転だから少しは速くなるでしょうか? しばらく考えて、どうするか決めたいと思います。

2018年3月16日

CENTURY LCD-8000V/W その後2

9/20の日記のその後です。先日CENTURYのサイトを眺めていたところ、Plus oneシリーズ専用壁掛キットというオプションがあり、これがVESA規格にも対応していることに気づきました。

このオプションの存在は以前から把握していたのですが、「壁掛け」と書いてあったので関係ないと思って、ちゃんと説明を読んでいませんでした(^^;) さっそく買って取り付けてみました。当然ですが、ガッチリ固定できます。針金でくくりつけた以前の状態でも、使うときは問題ないのですが、モニタの位置を動かすときに曲がってしまったりして、ちょっとやりにくかったんですよね。今度はそこもバッチリです。まあ、ネジ止めなので、もう気軽には外せませんけどね(^^;)

ちなみにこれ、Amazonでは2千円以上しますが、直販サイトだと現在1,522円(税込み/送料無料)です。これなら前回購入したVESAアームと合わせても5千円くらいなので、まあ許容範囲内ですね。2018年3月11日

ハードディスクを新調

メインのWindowsマシンに入れてあった1TBのデータ用ハードディスクの空き容量が厳しくなってきたので、2TBのドライブを購入して入れ替えました。

整理すれば1TBでもやりくりできないことはないのですが、まあ2TBなんてもう6千円くらいですからね。手間をかけるより買ってしまいました。だいぶ長いこと使いましたしね。気になって調べてみたところ、買ったのは2009年でした。Windows 7が発売されたときなので、予想以上に昔ですね(^^;)新しいドライブは、SeagateのBarraCuda ST2000DM006です。とりあえず今のことろ問題なし。心なしか静かになったようにも感じますが、ファイルが分断化していない最初だけかもしれません。

古い1TBのHDDは念のため、しばらく保管して、そのあとMac miniの外付けドライブとして使う予定です。そのためのHDDケースも買いました。玄人志向のGW3.5AA-SUP3/SVです。以前購入したもののUSB 3.0版です。テストがてら、今回のHDD入れ替え作業のデータコピーにも使ってみましたが、とりあえず問題なさそうです。

ただ、Serial ATAからUSB 3.0へのコピーは思ったより遅いですね。まあ、1TB近くあったわけで、そんなサイズを一度にコピーした経験はあまりありませんが、Serial ATA同士だったらもう少し早いでしょうか?

以下、メインマシンのパーツ構成が変わったので、いつもの備忘録を更新しておきます。

| ケース | Abee | smart J07R & 5.25 Solid Bezel (Black) |

| 電源 | 玄人志向 | KRPW-GP550W/90+ |

| マザーボード | GIGABYTE | GA-Z97X-Gaming 3 |

| CPU | Intel | Core i7-4790 |

| メモリ | Team | TED38192M1600C11DC (DDR3 SDRAM 4GBx2) |

| ビデオカード | ASUS | PH-GTX1050-2G |

| SSD | Crucial | CT240BX200SSD1 (240GB) |

| HDD | Seagate | BarraCuda ST2000DM006 (2TB) |

| BD-R ドライブ | パイオニア | BDR-209BK/WS2 |

| OS | Microsoft | Windows 10 (64bit/DSP版) |

関連リンク

・ハードディスクを新調 その後 (2019年07月20日)

2018年3月 7日

CENTURY LCD-8000VH2W

せっかくの15kHz対応モニタが、こたつトップのApple IIc専用となってしまっていたので、新たに別のモニタを買いました。

モノは以前と同じCENTURYの上位機種、LCD-8000VH2Wです。形はLCD-8000Vと全く同じですが、中身はかなり違います。こちらは15kHzに対応していないかわりに、HDMIやコンポジット入力があり、液晶パネルも8000VのSVGA(800x600)に対してXGA(1024x768)と高解像度です。更にモノラルだけどスピーカーも内蔵していて、なかなかハイスペックです。これなら将来、Raspberry PiやIchigoJamみたいなものを買ったときにも、こたつで使いやすいと思って、こちらにしました。

モノは以前と同じCENTURYの上位機種、LCD-8000VH2Wです。形はLCD-8000Vと全く同じですが、中身はかなり違います。こちらは15kHzに対応していないかわりに、HDMIやコンポジット入力があり、液晶パネルも8000VのSVGA(800x600)に対してXGA(1024x768)と高解像度です。更にモノラルだけどスピーカーも内蔵していて、なかなかハイスペックです。これなら将来、Raspberry PiやIchigoJamみたいなものを買ったときにも、こたつで使いやすいと思って、こちらにしました。

このモニタはまだ現行品で、新品だと2万円を超えますが、今回もメーカーの直販サイトで中古品(リワーク品?)を買いました。13,800円でしたが、やはり新品みたいに綺麗でした。個人的に、小型モニタに出せる金額は、このくらいまでですね。ちなみにAmazonなどを見ると、10インチ以下の小型の液晶モニタは数千円くらいからあるのですが、そのほとんどが黒なんですよね。私は白が欲しかったので、他にこれより低価格な選択肢はありませんでした。

以前から何度も下調べしていたので大きな不満はないのですが、1つ誤算だったのは、液晶パネルがグレアタイプだったことです。8000Vはノングレアだったので、同じだと思い込んでいました。まあ、実用上は特に問題ないのですが、こうやって写真に撮るときに反射を抑えるのが困難です。青にグラデーションがかかったように見えるのは、部屋の照明が反射しているからです。真っ直ぐに撮ると自分が写ってしまいます(^^;)

また、この写真はコンポジット入力の状態ですが、思ったよりチラツキが多く、私のApple IIcでは全体が少し右寄りになってしまいます。接続した機器によるのだと思いますが、残念ながらVGA入力以外では表示位置の調整はできないそうです。まあ普段はコンポジットでは使わないので、こちらも大きな問題ではないんですけどね。

操作性では、ボタンやスイッチ類が8000Vと全く違うので、使うたびに戸惑いそうです。ボディの形が同じだけに、これは併用している限り、ずっと慣れないかもしれませんね・・・。

2018年3月 3日

写真日記243

今年も梅を撮りに、青葉の森公園まで行ってきました。

|

|

||

|

PENTAX, K-5 II s

DA★16-50mm F2.8 (34mmで撮影) 絞り優先AE (F5.6, 1/125秒), ISO 100 |

PENTAX, K-5 II s

DA★16-50mm F2.8 (43mmで撮影) 絞り優先AE (F5.6, 1/90秒), ISO 100 |

毎年行っている梅園なので目新しさはありませんが、今年は時期が良かったのか、これ以上ないというくらい満開でした。今日は晴れだったけど、撮影のときちょうど曇ってしまって残念でしたが、ポカポカ陽気の良い休日でした。

|

|

||

|

PENTAX, K-5 II s

D FAマクロ 100mm F2.8 絞り優先AE (F2.8, 1/350秒), ISO 100 |

PENTAX, K-5 II s

D FAマクロ 100mm F2.8 絞り優先AE (F2.8, 1/350秒), ISO 100 |

風もほとんどなかったので接写もしやすかったのですが、やはり100mm(35mmフィルム換算150mm)で手持ち撮影は、厳しいですね。