2018年4月29日

車載静画8

3年ぶりですが、昨日の本栖湖まで行ったときの車載静画です。

実は中央道を走るのは初めてですが、美しいところが多いですね。行きは主に逆光になるのであまり綺麗な映像は残っていませんでしたが、八王子を過ぎてからの山間の景色は、なんとも癒やされます。千葉にはない景色ですね。

左の写真の「左ルート」「右ルート」はなんなんだろうと思っていましたが、昔は上りと下りだったようですね。今はどちらを通ってもそのあと合流するようですが、うちのカーナビは右ルートを案内しました。

右の写真の「浅利トンネル」というのは初めて存在を知ったので驚きました(^^;) 由来が知りたいです。(調べたけど分からなかった)

左の鉄橋はリニアの実験線でしょうか。動画サイトで見たことがあります。右の奥に写っているのは富士急ハイランドのジェットコースターですね。

左はちょうど高速を降りたところだと思います。右は本栖湖の駐車場のところの交差点です。

本栖湖のまわりには湖を囲むように道路が通っているのですが、これはそのあたりです。対向車とすれ違えないような狭い場所もあり、緊張します。しかし天気が良かったからか、どこから見ても湖の色が凄く綺麗でした。

ここからは帰り道です。右は山中湖へ寄るために東富士五湖道に乗ったあたりだと思います。絶景ですね。

首都高は新宿あたりに渋滞の情報が出ていたので、カーナビの案内には従わず、新しい中央環状線の山手トンネルを使って帰りました。ここも初めて通りましたが、この地下トンネルが延々と続く道は凄いですね。まあ途中からなので10分くらいですが、思ったより未来感がありました(^^;) うちの古いカーナビは狂ったように地上の道を案内し続けましたが、間違わずに湾岸線までたどり着くことができました。

以上、たくさん載せてしまいましたが、自分で撮影したものより良い写真が多くてちょっと複雑です。トリミングや補正はしていますが、やはり物量の差でしょうか。写真は"数撃ちゃ当たる"的なところもありますからね。特にアマチュアは・・・。

2018年4月28日

写真日記248

ふと富士山が見たくなって、本栖湖まで行ってきました。あまり下調べせずに向かったのですが、ざっと地図をチェックしたところ、午後には湖と富士山が順光になりそうな位置関係に思えたので、ここに決めました。

|

|

||

|

PENTAX, K-5 II s

DA★16-50mm F2.8 (21mmで撮影) 絞り優先AE (F8, 1/500秒), ISO 100 |

PENTAX, K-5 II s

DA★16-50mm F2.8 (31mmで撮影) 絞り優先AE (F8, 1/180秒), ISO 100 |

まず左上の写真は、本栖湖の駐車場の近くです。こちらは残念ながら富士山の逆側でした。右上の写真は、クルマで周辺をまわって撮影したものです。駐車できそうな場所はいくつかあるのですが、木が生い茂っているところも多く、なかなか構図が難しいです。この写真が、なんとか見られる1枚でした。

|

|

||

|

PENTAX, K-5 II s

DA★16-50mm F2.8 (19mmで撮影) 絞り優先AE (F8, 1/125秒), ISO 100 |

PENTAX, K-5 II s

DA★16-50mm F2.8 (16mmで撮影) 絞り優先AE (F8, 1/90秒), ISO 100 |

左上は、もう少し富士山が見えると良かったんですけどね。右上は、帰りにちょっと寄ってみた山中湖です。こちらも富士山は逆でしたが、もう日が暮れそうだったので、ここからの移動は諦めました。

今日はトータルで400kmくらい走ったので、さすがに疲れました。高速道路が近くまで通っていて便利なのと、ほとんど渋滞がなかったのが幸いでしたが、なかなか気軽には行けませんね。

2018年4月24日

MIDI Express 電池交換&設定

2015/9/9日の日記のその後です。ずっとMIDIパッチベイとして使用していたMark of the Unicornの古いMIDIインターフェイス、MIDI Express(初代)ですが、こないだ古いMacを繋いだときに、設定ソフトも入れました。これで使いやすく設定できます。

実は最初、設定しても電源を切ると消えてしまうという問題が出ました。そうですよね。この時代、フラッシュメモリを使っている製品なんてほとんどありません。当然、内蔵電池なんて切れていますよね(^^;)

実は最初、設定しても電源を切ると消えてしまうという問題が出ました。そうですよね。この時代、フラッシュメモリを使っている製品なんてほとんどありません。当然、内蔵電池なんて切れていますよね(^^;)

調べてみるとMOTUの公式サイトにCR2032が入っていると書いてあったので、分解してみました。ちゃんとソケットになっていて、簡単に交換できました。ただ、入っていた電池はCR2025でしたけどね。もしかするとこれも昔、私が交換したものかもしれませんが(たまたまCR2025しかなかったとか?)今回はCR2025はなかったので、そのままCR2032を入れました。まあ少し厚いだけで電圧は同じだし、普通にソケットに収まったので問題ありません。

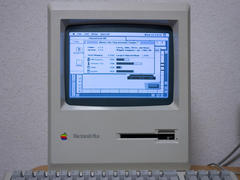

設定は写真のような感じで、入力と出力をドラッグして繋ぎます。とりあえずDX7IIの鍵盤の出力がDX7IIの音源の入力とJV-880の入力に繋がるような設定をし、USER PRESET 1に保存しました。これで電源オンで(もちろんPCなしで)すぐに弾けます。まあ、音のほうはまだパッチベイでの切り替えが必要なんですけどね。何か小さなミキサーでも買おうかな・・・。

設定は写真のような感じで、入力と出力をドラッグして繋ぎます。とりあえずDX7IIの鍵盤の出力がDX7IIの音源の入力とJV-880の入力に繋がるような設定をし、USER PRESET 1に保存しました。これで電源オンで(もちろんPCなしで)すぐに弾けます。まあ、音のほうはまだパッチベイでの切り替えが必要なんですけどね。何か小さなミキサーでも買おうかな・・・。

USER PRESET 2にはMIDIギター用インターフェイス(GI-20)からの出力が繋がるよう設定しようと思っています。これはまた後日。更に今はUSBのMIDIインターフェイスも繋いであるんだけど、そっちはもう不要かなぁ。

2018年4月22日

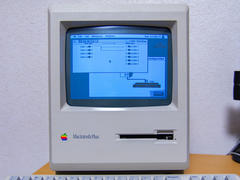

Apple Macintosh Plus その6

18日の日記のその後です。(内容的にはその1つ前の続きかな?) メモリが4MBになったので、1MBでは動かなかったPerformer 4.2を試してみました。

残念ながら、前回のEZ Visionに比べて数年くらい新しいソフト(新しいバージョン)なので、予想以上に重くて実用にはなりませんでした。再生はできるものの、重くてとても使えません。一応、動画を作成しましたが、たぶんこれでお蔵入りです。

しかし、付属のデモデータのデキが良いです。今回も更にCubase 9で演奏させてみましたが、素晴らしいサウンドになりました。比べてみると、Performerのほうは若干ぎこちないですね。

ピアノだけの曲なので(ショパンの夜想曲2番)音源はNative InstrumentsのTHE GENTLEMANを使ってみました。グランドピアノではなくアップライトピアノのサンプリング音源ですが、かなり贅沢にサンプリングしているようで素晴らしい音です。上の動画の音源(1992発売のJV-880)も、それだけ聴くとピアノらしい良い音ですが、やはり現代の音源は空気感が違いますね。

いちおう比較用にデータも用意しました。

MOTU_Performer_DemoSong_NocturneNo2.wav

2018年4月21日

写真日記247

千葉市の富田さとにわ耕園の芝桜が見頃だと聞いて、行ってきました。昨年10月にコスモスを見に行ったところです。

|

|

||

|

PENTAX, K-5 II s

DA★16-50mm F2.8 (18mmで撮影) 絞り優先AE (F8, 1/180秒), ISO 100 |

PENTAX, K-5 II s

DA★16-50mm F2.8 (29mmで撮影) 絞り優先AE (F8, 1/250秒), ISO 100 |

これはネモフィラですね。国営ひたち海浜公園ほど圧倒的ではありませんが、とても綺麗でした。

|

|

||

|

PENTAX, K-5 II s

DA★16-50mm F2.8 (16mmで撮影) 絞り優先AE (F8, 1/125秒), ISO 100 |

PENTAX, K-5 II s

DA★16-50mm F2.8 (16mmで撮影) 絞り優先AE (F8, 1/350秒), ISO 100 |

|

|

||

|

PENTAX, K-5 II s

DA★16-50mm F2.8 (16mmで撮影) 絞り優先AE (F8, 1/250秒), ISO 100 |

PENTAX, K-5 II s

DA★16-50mm F2.8 (24mmで撮影) 絞り優先AE (F8, 1/180秒), ISO 100 |

その他は少しピークを過ぎていたかもしれませんが、それなりに綺麗でした。でも、どれが芝桜なんですかね? 実はよく分かりません(^^;)

2018年4月18日

Apple Macintosh Plus その5

一昨日の日記のその後です。購入時からずっとメモリを増設すべきか迷っていたのですが、しばらく使ってみて1MBと4MBでは実用性に大きな差があると確信したので、増設することにしました。

実は先日、久々に秋葉原まで行って心当たりの店を何軒か探してみたのですが、見つけられませんでした。30pin SIMMの存在すら知らない店員もいました。

実は先日、久々に秋葉原まで行って心当たりの店を何軒か探してみたのですが、見つけられませんでした。30pin SIMMの存在すら知らない店員もいました。

よく考えてみると、我が家から秋葉原までの往復の高速代、ガソリン代、駐車場代を合わせるとアメリカからの送料より高くつくんですよね。そこで素直にeBayで買うことにしました。

選択肢は意外と多く、30日間の保証付きの1MB SIMMを4枚、およそ2千円くらいで入手できました。送料はもっとかかりましたけどね(^^;)

さっそく増設(実際には元々256KB SIMMが4枚入っていたので全交換)しましたが、今のところ問題なく動いています。メモリ4MBのMac Plusは熱暴走のリスクがあるとも聞きます。ファンもないわけだし、夏には用心が必要ですね。

1MBでは無理だったMultiFinder(マルチタスク)も使えるようになりました。これでかなり実用的です。漢字TalkやSystem 7も動くと思うので、そのうち試して、改めてどのシステムを常用するか決めたいと思います。

関連リンク

・Apple Macintosh Plus その6 (2018年04月22日)

2018年4月16日

Apple Macintosh Plus その4

9日の日記のその後です。このMacを手に入れたときから、ぜひやってみたいと思っていたことがあります。MIDIシーケンサーによる、シンセサイザー(ハードウェア)の自動演奏です。

この時代(まあ今もわりとそうですが)音楽と言えばMacと言われるくらい、プロからアマチュアにまで人気の定番マシンでした。そして、この小さな一体型Macがまた音楽機材に似合うんですよね(^^;) 私もそのスタイルにずっと憧れていましたが、初めてMacを入手した頃は既にプログラミングの仕事もしていて、残念ながらモノクロのマシンを買うという選択肢はありませんでした。

この時代(まあ今もわりとそうですが)音楽と言えばMacと言われるくらい、プロからアマチュアにまで人気の定番マシンでした。そして、この小さな一体型Macがまた音楽機材に似合うんですよね(^^;) 私もそのスタイルにずっと憧れていましたが、初めてMacを入手した頃は既にプログラミングの仕事もしていて、残念ながらモノクロのマシンを買うという選択肢はありませんでした。

当時のMIDIシーケンサーは今でもいくつか所有していますが、いちばん古いのはEZ Visionです。Performerと並んで定番だったVisionの廉価版で、購入価格は1万円以下だったと記憶しています。これならメモリ1MBでも動きそうなので、試してみました。ちなみに、このMac Plusは私の初めてのMac(IIsi)より遥かに遅いので、どのくらい使い物になるのか全くの未知数です。

まずは付属のデモ曲を再生してみました。MIDIインターフェイスはMOTUの初代MIDI EXPRESS、音源はRolandのJV-880を使いました。これらの機材については以前にも書いたことがありますが、まだ現役です。長めの(5mくらい)RS-422ケーブルも見つけたので、それでMacのモデムポートと繋ぎました。とりあえず、ちゃんと演奏できています。

音楽ソフトについては文章で書いてもなかなか伝わらないと思うので、動画も作りました。雰囲気は分かってもらえるんじゃないかと思います。なお音声はJV-880からラインで録ったものを編集時に合成しました。映像は綺麗じゃないけど(特にブラウン管のところは酷い)音声はそこそこだと思います。使っていて感じるのは、この当時のソフトはシンプルで分かりやすくて使いやすいってことですね。16トラックという上限はありますが、やりたいことはたいていできるし、なぜか使っていて楽しいです。まあ、わざわざこの古いマシンでやる理由も、またないわけですが、ハードシンセを鳴らしたいときには積極的に使いたいと思います。

なお動画内でも言及していますが、このソフトに付属のデモ曲はちょっとリズム音痴っぽい部分が見受けられます。リアルタイム入力したあと、手弾きのグルーヴ感を残したかったのかもしれませんが、動作チェックには向きませんね。最初は処理落ちしているのかと気になったので、スタンダードMIDIファイルで書き出して最新のマシンでも試してみましたが、同じ結果(少しマシな気もするけど) でした。ちなみにCubase 9と、付属のソフトシンセで作成したのが以下のものです。ループはされません。

Opcode_EZVision_DemoSong_Blues_in_E.wav

(※クリックするとダウンロードされちゃうかも。PCでは、たぶんされます(^^;) )

関連リンク

・Apple Macintosh Plus その5 (2018年04月18日)

2018年4月 9日

Apple Macintosh Plus その3

3/30の日記のその後です。時間が取れなくてなかなかできませんでしたが、週末にキーボードとマウスの分解洗浄をしました。

キートップとケースは歯ブラシを使って洗剤と重曹水で2度洗いしています。手に触れる部分だし、最近はもう、これをやらないと落ち着きません。自分由来の汚れは平気なんですが、やはり見ず知らずの人が使ったものですからね。でもここまでやれば、もう舐めても大丈夫です(笑)

キートップとケースは歯ブラシを使って洗剤と重曹水で2度洗いしています。手に触れる部分だし、最近はもう、これをやらないと落ち着きません。自分由来の汚れは平気なんですが、やはり見ず知らずの人が使ったものですからね。でもここまでやれば、もう舐めても大丈夫です(笑)

更にスペースキーとマウスのケース(ボタン含む)は少し黄ばみも感じたので、漂白しました。小さいので楽ちんです。4月になって、だいぶ紫外線量も増えてきているのか、1日で満足いく結果になりました。

ただ、マウスは逆にキーボードより白くなってしまいました。なかなかバランスが難しいですね。キーボードのケースは簡単に漂白できますが、そうすると今度はMac本体との違いが目立つだろうし、今はここまでにしたいと思います。本体はブラウン管を外さないとならないので、色々な意味で心構えが必要なのです。

なお、マウスを漂白してみて分かったのですが、私のこのMac Plusは中〜後期のプラチナグレイで間違いなさそうです。それが少し黄ばんで、初期のベージュっぽく見えたりもするというわけですね。

またWikipediaによると、Plus用のキーボード(モデル M0110A)は製造時期によって4種類あるそうです。分解したところ、私のはその記事にあるMitumi (Japan)のようでした。キータッチはクリック感の少ない、ちょっと重めの感触で、Cherryの茶軸に似ているでしょうか。悪くはないけど、たぶんAlpsのほうが良さそうですね。Alps製のプラチナグレイが存在するのかどうかは分かりませんが、もしあるようなら入手してみても良いかもしれません。

本当は初代128Kや2代目512Kの頃のテンキーのないタイプも好きなのですが(何より省スペースで良い)たぶんそちらはベージュしかないので、諦めます。私は何より見た目が大事なので、色が合わないとか、そういう選択肢はありません(笑)

関連リンク

・Apple Macintosh Plus その4 (2018年04月16日)