« 2018年9月 | メイン | 2018年11月 »

2018年10月27日

写真日記255

買い物に出たら予想外に天気が良かったので、佐倉ふるさと広場まで足を延ばしてみました。コスモスが見事でしたが、残念ながら今日は一眼レフを持っていませんでした。

|

|

||

|

SONY, Cyber-shot DSC-RX100

(35mmフィルム換算28mmで撮影) 絞り優先AE (F5.6, 1/640秒), ISO 125 |

SONY, Cyber-shot DSC-RX100

(35mmフィルム換算28mmで撮影) 絞り優先AE (F5.6, 1/320秒), ISO 125 |

2018年10月19日

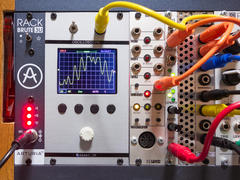

2hp LFO

2hpのLFOを買いました。(写真の右から2番目) 現在は同じ名前の新モデルが出ていますが、これは旧型の中古です。若干ですが機能に違いがあるようです。

シーケンサーでピコピコ鳴らしているときはあまり必要性を感じませんが、鍵盤で演奏していると、やはりLFOが欲しくなります。現状では単音しか出ないのでリード楽器として演奏することが多いわけですが、ビブラートの有無は表現力に大きく影響しますからね。これでやっと楽器らしくなりました。

シーケンサーでピコピコ鳴らしているときはあまり必要性を感じませんが、鍵盤で演奏していると、やはりLFOが欲しくなります。現状では単音しか出ないのでリード楽器として演奏することが多いわけですが、ビブラートの有無は表現力に大きく影響しますからね。これでやっと楽器らしくなりました。

2018年10月17日

Doepfer A-106-5 VCF

DoepferのA-106-5 12dB SEM Multimode Filterを買いました。VCF(フィルター)です。(写真の中央付近)

Doepferは古典的なシンセサイザーのフィルターを模したモジュールをいくつも出しているのですが、これはOberheim SEMタイプです。アナログシンセのサウンドを特徴づけるのはフィルターだと言っても過言ではないと思うので、選択には迷いましたが、価格の安さと、実際に動画サイト等で効果を聴き比べて選びました。自己発振しない仕様だそうで、そこは少し残念ですが、あってもどういうふうに活用すべきか想像できなかったので、そこは諦めました。

Doepferは古典的なシンセサイザーのフィルターを模したモジュールをいくつも出しているのですが、これはOberheim SEMタイプです。アナログシンセのサウンドを特徴づけるのはフィルターだと言っても過言ではないと思うので、選択には迷いましたが、価格の安さと、実際に動画サイト等で効果を聴き比べて選びました。自己発振しない仕様だそうで、そこは少し残念ですが、あってもどういうふうに活用すべきか想像できなかったので、そこは諦めました。

とありあえず、Plaitsの出力に対して使うつもりです。PlaitsはデジタルのVCO(オシレーター)ですが、三角波やノコギリ波、矩形波といった基本的な波形も出力できるので、どこまでアナログっぽい音になるか試してみたいです。もちろん、デジタルならではの音にアナログフィルターをかけるのも、とても興味深いです。

ラックも予想外のペースで埋まってきました。残り17HPです。オシロスコープなんていう予定になかったものをマウントしたせいで空きが少なくなってしまいましたね(^^;) あとはアナログのVCO(できれば2台)とLFOを買いたいと思っているのですが、幅のあるものだと収まりませんね。ここからの機種選定は難しくなりそうです。

2018年10月15日

2hp Seq その3

9/26の日記のその後です。ランダム再生の可能性を探るため、それを元にした多重録音を試してみました。やはり単音では寂しいですからね。より音楽っぽくなった・・・かどうかは微妙なところですが、前回の"音がスカスカ"という問題は解消できたと思います。

なお、今回はループ再生するように作っているので(全てのブラウザでうまく動作するかどうかは未確認)適当なところで再生を止めないと終わりません(^^;)

♪RandomEnsemble_loop.wav (96kHz/24bit/31.6MB)

(非圧縮ハイレゾデータです。回線状態によっては音切れする可能性があります。パケット代も要注意)

録音はMASCHINE(のソフトウェア)を使いました。MASCHINEのMIDIクロックを、先日購入したMidi 3でアナログのCV信号に変換し、そのクロックを元にSeqでランダム再生し、そのままMASCHINEで4小節ずつ何回かサンプリングしました。最後にそれらの素材を適当に組み合わせて、曲のように仕上げました。

音源は全てPlaitsで、他の機材は使用していません。ミックスダウン後に2チャンネル出力に対してリバーブをかけただけです。

ドラムパートはランダムではなく、単音をサンプリングして、MASCHINEのシーケンサーで鳴らしました。MASCHINE側で若干ベロシティをいじりましたが、単純な音符の連打で、創作性はありません。音はPlaitに元から備わっている(アナログシンセ風の)キック、ハイハット、スネアです。

ドラム以外は4パートあって、うち1つはベースです。他の3つはそれぞれ左、中央、右に振ってありますが、左右はよく聞こえないかもしれませんね。実際にはピコピコ鳴っています(^^;)

なお、この録音方法ではサンプリングに若干の遅れが出るようで、MASCHINE側のシーケンサで鳴らしたものとタイミングが合いませんでした。MASCHINEの設定でMIDI送信にオフセットをつけたりできるようですが、少し試した限り、うまくいきませんでした。調べるのが面倒なので録音されたサンプリングデータを加工してしまいましたが、先頭はカットできても、末尾の部分が少し(遅れた分だけ)欠けているので、音によっては(特に持続音だと)不自然になりそうです。解決法がなければ、少し長めに録音したりする必要がありますね。これは今後の課題としたいです。

・追記

ブラウザによっては(SafriやChrome)ループ時に一瞬、途切れますね。残念です。

2018年10月11日

Quimat 2.4"TFT デジタル オシロスコープ その5

8日の日記のその後です。格好良いツマミを見つけたので交換しました。また、ボタンの文字もソレっぽく作って貼ってみました。

ツマミの取り付けには少し加工が必要でした。このオシロのツマミは、いわゆるジョグダイヤルなので(グルグル何回転でも回るので)ツマミの位置を示す線(指示線というらしい)がないタイプが合うのですが、そういうのはなかなか選択肢がありません。そんな中やっと見つけたこのツマミ、デザインは最高なのですが、イモネジを使うタイプで、支柱の短いこのオシロには固定できないのではないかという心配がありました。

ツマミの取り付けには少し加工が必要でした。このオシロのツマミは、いわゆるジョグダイヤルなので(グルグル何回転でも回るので)ツマミの位置を示す線(指示線というらしい)がないタイプが合うのですが、そういうのはなかなか選択肢がありません。そんな中やっと見つけたこのツマミ、デザインは最高なのですが、イモネジを使うタイプで、支柱の短いこのオシロには固定できないのではないかという心配がありました。

買って試してみたところ、案の定、固定できなかったので、オリジナルのツマミ(樹脂製で支柱に差し込むだけ)をカットして、新しいこのツマミの裏にあった窪みにハメ込むような形で合成して、取り付けられるように加工しました。ちょっと引っ張ると抜けちゃいますが、普通に使う分には問題ありません。

使い勝手も最高です。オリジナルのツマミは高さが低く、こういうふうにラックマウントした状態では回しにくかったのですが、今回のこのツマミは高さがある上、深いローレットが指にフィットして、とても回しやすいです。

というわけで、だいぶ手間がかかってしまったけど、これで完成ですかね。全体的なデキとしては不満が残る点もあるけど、少し離れて見れば最高に格好良いです(笑)2018年10月 8日

Quimat 2.4"TFT デジタル オシロスコープ その4

3日の日記のその後です。パネルを自作しました。アルミ加工は大変なので、今回は模型用に市販されているプラ板を使って作り、シルバーに塗装しました。強度はアルミ以上に低いので、裏側は要所要所を補強してあります。モジュール幅は14HPです。

予想どおりプラ素材は加工が楽ですね。思ったより短時間で作れました。塗装はプラモデル用の缶スプレーですが、第一次ガンプラブーム世代の人間としては、この程度は朝飯前です(^^;) ヘアラインっぽく横方向にヤスリで少し荒らしてから塗装し、最後につや消しクリアを吹いてマットに仕上げました。でも綺麗にできただけに、逆に工作の粗が少し目立ちますね。しっかりした工具が必要という点では、アルミ加工と同じですね。

予想どおりプラ素材は加工が楽ですね。思ったより短時間で作れました。塗装はプラモデル用の缶スプレーですが、第一次ガンプラブーム世代の人間としては、この程度は朝飯前です(^^;) ヘアラインっぽく横方向にヤスリで少し荒らしてから塗装し、最後につや消しクリアを吹いてマットに仕上げました。でも綺麗にできただけに、逆に工作の粗が少し目立ちますね。しっかりした工具が必要という点では、アルミ加工と同じですね。

オシロスコープの基板はBNCコネクタ、電源コネクタ、電源スイッチを外して、そこからパネル上の部品に繋ぎました。基板の固定は粘着テープ(マスキングテープ)です(^^;) ボタンやツマミでも位置が固定されるので、意外と安定しています。

なお、通常ユーロラックのモジュールは個別に電源スイッチをつけたりしませんが、今回は念のためつけました。素人工作なので、何か不具合が出たとき安全だと思ったからです。

ほぼ完成ですが、下のツマミはオリジナルのままで色が合わないので、何か良いのが見つかったら交換したいです。ボタンには文字もつけたいところですが、綺麗にできそうにないので迷っています。使い方は覚えちゃったし、このままでも困ることはないんですよね。

関連リンク

・Quimat 2.4"TFT デジタル オシロスコープ その5 (2018年10月11日)

2018年10月 6日

写真日記254

台風の進路がそれたせいか、意外なほど良い天気となったので、久々に富津岬まで行ってみました。

|

|

||

|

SONY, Cyber-shot DSC-RX100

(35mmフィルム換算28mmで撮影) 絞り優先AE (F6.3, 1/800秒), ISO 125 |

SONY, Cyber-shot DSC-RX100

(35mmフィルム換算28mmで撮影) 絞り優先AE (F6.3, 1/500秒), ISO 125 |

|

|

||

|

SONY, Cyber-shot DSC-RX100

(35mmフィルム換算28mmで撮影) 絞り優先AE (F5.6, 1/800秒), ISO 125 |

SONY, Cyber-shot DSC-RX100

(35mmフィルム換算28mmで撮影) 絞り優先AE (F5.6, 1/640秒), ISO 125 |

写真はあまり代わり映えしませんが、ちょっと前の台風で被害でもあったのか、海岸線は流木などが多く、かなり荒れていました。駐車場にまで泥が流れていました。展望台のほうにあった売店も、奥のトイレの近くに移動していました。

2018年10月 3日

Quimat 2.4"TFT デジタル オシロスコープ その3

9/24の日記のその後です。前回の電池ですが、だいたい数時間くらいで切れました。途中何度か電源を落としたので、その合計ですが、こまめに切るような運用なら、そこそこ使えるかもしれません。

とはいえ、せっかくユーロラックに取り付けているのだから、そこから電源を取るのがスマートです。というわけで、市販のDC/DCコンバーターを使って12Vから9Vへの変換ケーブルを自作することにしました。

コンバーターはネットで探して、XP PowerのIL Seriesを使いました。このシリーズのIL1209Sです。他社製品もあるのですが、意外と100mA前後のものが多く、最大120mA使うこのオシロだと不安が残ります。その点、このIL1209Sは222mAで、ちょうど良い感じでした。(その上だと、クルマ用の大容量のものがたくさん存在する) 購入はRSコンポーネンツからで、送料込みで1,400円くらいでした。

コンバーターはネットで探して、XP PowerのIL Seriesを使いました。このシリーズのIL1209Sです。他社製品もあるのですが、意外と100mA前後のものが多く、最大120mA使うこのオシロだと不安が残ります。その点、このIL1209Sは222mAで、ちょうど良い感じでした。(その上だと、クルマ用の大容量のものがたくさん存在する) 購入はRSコンポーネンツからで、送料込みで1,400円くらいでした。

ユーロラック側のケーブルは、以前サンプラーのSCSIケーブルを買ったケーブルダイレクトの「MILソケットケーブル 16pin フラットケーブル(メス-メス、ストレート結線)」です。様々な長さのものが買えますが、どれも2〜300円と、やはり安いです。20cmのものを買って、半分に切って加工しました。もう半分は予備です(^^;)

なお、工作が終わってユーロラックに取り付けて電圧を測ってみたところ、10.7Vの出力でした。データシートに、無負荷ではスペックを満たさないことがあると書いてあったので、テスターではだめなのでしょうね。そこで、オシロを分解して電源を入れた状態で測ってみたところ、9.2Vでした。問題なさそうですね。ちなみに、このオシロは10V以上入力するとICが壊れるそうなので(マニュアルに書いてある)ちょっとドキドキでした(^^;)

まだ数時間程度ですが、とりあえず問題なく使えています。あとは、ここまでやったからには、ちゃんとパネルを作って埋め込みたいですね。今回オシロを分解してみて分かったのですが、基板の幅は6.5cmくらいしかないので、横幅は14HPで作れそうです。無理すれば13HPかな(^^;) どちらにせよ、この武骨なケースを廃してパネルを自作すれば、ラックスペースが節約できるというメリットもあるということです。頑張ってやりますかね・・・。

関連リンク

・Quimat 2.4"TFT デジタル オシロスコープ その4 (2018年10月08日)