« 2018年8月 | メイン | 2018年10月 »

2018年9月27日

Doepfer A-131 VCA

AmazonでDoepferのA-131 VCAが6千円ちょっとで売られていたので買ってしまいました。(写真の中央付近)

現在のシステム唯一のオシレーターであるPlaitsはローパスゲートを内蔵しているので(VCA的な機能もあるので)今すぐ外部のVCAが必要というわけではないのですが、相場の半額近い安さだったので思わず手を出してしまいました。最近ちょっと散財しすぎたので、しばらく何も買わないつもりだったんですけどね(^^;) まあ、そのうち外部のフィルターを買ったり、別のオシレーターを買ったりして必要になると思うので、先行投資です。

現在のシステム唯一のオシレーターであるPlaitsはローパスゲートを内蔵しているので(VCA的な機能もあるので)今すぐ外部のVCAが必要というわけではないのですが、相場の半額近い安さだったので思わず手を出してしまいました。最近ちょっと散財しすぎたので、しばらく何も買わないつもりだったんですけどね(^^;) まあ、そのうち外部のフィルターを買ったり、別のオシレーターを買ったりして必要になると思うので、先行投資です。

2018年9月26日

2hp Seq その2

3日の日記のその後です。前回ちょっと書いた、ランダム再生時の確率コントロールを試してみました。

♪Seq_RANDOM_and_Manual_DECAY_DEMO.wav (96kHz/24bit/89.9MB)

(非圧縮ハイレゾデータです。回線状態によっては音切れする可能性があります。パケット代も要注意)

16ステップのうち、スケールのキーとなりそうないくつかの音(ルートとか)を複数登録しておくことで、使用される回数を増やすというコンセプトです。期待どおり、かなり調性感が強くなり、音楽的になってきました。

更に、先日EGを入手したので、途中(9小節目以降)からは、これを使ってアクセントを付けてみました。こちらは手動です。リズムに合わせてディケイタイム(今回の音では発音の長さに相当)を動かしています。これだけでかなりグルーブ感が出ますね。あくまで単音なのですが、まるで2パートあるかのようです。

なお、最初はツマミを手で回しながらノリノリで"演奏"していたのですが、長くやってるとキツくなるので、鍵盤をスイッチとして使用するようにしました。適当な鍵盤を押している間だけ、ディケイタイムが長くなるように接続しました。CVコントロールは面白いですね。デジタルでは(MIDIでは)こんなこと簡単にはできないんじゃないでしょうか?(^^;)

しかし、音楽的になるのは良いけど、逆に音がスカスカで寂しくなりましたね。無機質なランダムだとあまり感じないのですが、なかなか奥が深いです。

関連リンク

・2hp Seq その3 (2018年10月15日)

2018年9月24日

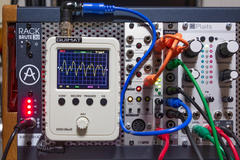

Quimat 2.4"TFT デジタル オシロスコープ その2

17日の日記のその後です。シンセの波形の確認用として(主に娯楽用途ですが)十分に使えそうなので、ラックに取り付けることにしました。いちいち繋ぐのは面倒ですからね。

本当はきちんとパネルを作って埋め込みたいところですが、それには時間がかかるので、まず第一段階はオシロスコープ本体を壊さない範囲でやる方針とし、そのまま両面テープで貼り付けることにしました(^^;) これなら必要に応じて通常のオシロスコープとしても使えます。

本当はきちんとパネルを作って埋め込みたいところですが、それには時間がかかるので、まず第一段階はオシロスコープ本体を壊さない範囲でやる方針とし、そのまま両面テープで貼り付けることにしました(^^;) これなら必要に応じて通常のオシロスコープとしても使えます。

本体付属の測定ケーブルは片側にワニ口クリップがついたBNCケーブルで、これまではパッチケーブルの先端をそのクリップで挟んで測定していました。これはかなり不便なので、パッチケーブルをそのまま挿せるアダプタを自作しました。(青いケーブルが繋がっている部分)

市販のBNCケーブルのコネクタ部分を壊し、先日のMultipleの自作で余ったジャックを無理矢理ハンダ付けし、エポキシパテで硬めて、黒く塗装したものです。もう少しコンパクトにできると良かったのですが、BNCはコネクタ自体が大きいので限界がありますね。でもまあ第一段階はこれでOKとしました。

また、このオシロスコープは9VのACアダプタによる電源供給なのですが、いちいち繋ぐのが面倒なので、9V電池(006P)で駆動させてみました。写真を撮り忘れましたが、パネルの裏(ラック内)に電池ボックスが置いてあります。

動作は問題なさそうですが、電池がどのくらい保つか分からないので、しばらく使ってみたいと思います。マニュアルによると最大120mAということなので、測定しっぱなしだと、すぐに切れるかもしれませんね・・・。

本当は電源もユーロラックの電源ユニットから取りたいところですが、そちらは5Vと12Vしか出ていないんですよね。電池があまり保たないようなら、DC/DCコンバーターのようなものを使って変換して使うことも考えています。

ラックのレイアウトも少し見直して、オシロスコープはいちばん左に取り付けました。左端は奥行きに制限があるので、ちょうど良かったです。

関連リンク

・Quimat 2.4"TFT デジタル オシロスコープ その3 (2018年10月03日)

写真日記253

今日は久々に良い天気でした。うろこ雲も出ていて、秋らしい空になってきました。

|

|

|

SONY, Cyber-shot DSC-RX100

(35mmフィルム換算28mmで撮影) 絞り優先AE (F5.6, 1/1000秒), ISO 125 |

2018年9月20日

pittsburgh modular Midi 3

ヤフオクでpittsburgh modularのMidi 3を入手しました。(写真中央の太いケーブルが挿さっているやつ) デジタルシンセのMIDI信号を、アナログシンセで一般的なCV/Gate信号に変換するためのモジュールです。これでDX7IIの鍵盤で弾けるようになりました。また、PCとの連携も可能になります。

この手のモジュールは1万円台半ばくらいからあるのですが、これはわりと高機能なモデルで、新品で買うと2万円台後半〜3万円くらいします。1万円で入手できたので嬉しいです。

この手のモジュールは1万円台半ばくらいからあるのですが、これはわりと高機能なモデルで、新品で買うと2万円台後半〜3万円くらいします。1万円で入手できたので嬉しいです。

機能的にも製品によって様々なのですが、このモデルの特徴はクロックを内蔵していることですかね。MIDI機器を繋がなくてもクロックジェネレータとして使えます。これで先日のEGも本来の目的で(LFOではなくEGとして)活用できます。テンポの設定はボタンをリズミカルに叩く、いわゆるタップテンポ方式で、速いテンポを設定するのは大変ですけどね(^^;)

また、デュオフォニック(同時発音数2)に対応しているので、2和音までの演奏が可能です。まあ、オシレータが1つしかない現状では活用できないんですが、これを利用すれば、何か面白い使い方ができそうな気もします。

ちなみに、はじめはラックのいちばん左(電源の右)に取り付けようと思っていたのですが、このRackBruteの左端は電源ケーブルと干渉するため、薄いモジュールじゃないと入らないようです。レイアウト的には色々と制約が出ますねぇ(^^;)2018年9月18日

Doepfer A-141-2 VC ADSR

DoepferのA-141-2 VC ADSRが中古で安かったので購入しました。1万円くらいでした。LFOとしても使用できるEG(エンベロープ・ジェネレータ)です。

以前から、Plaitsの次に何のモジュールを買うのが有益かと考えてきたのですが、シーケンサのクロックとしても使えるLFOか、ADSR型のEGにしようと決めました。これはその両方が使える(同時には使えないけど)モジュールとして、理想的な選択肢でした。

以前から、Plaitsの次に何のモジュールを買うのが有益かと考えてきたのですが、シーケンサのクロックとしても使えるLFOか、ADSR型のEGにしようと決めました。これはその両方が使える(同時には使えないけど)モジュールとして、理想的な選択肢でした。

当面はLFOとして、シーケンサのクロックの代わりに使いたいと思っています。これで外部にmonotribe等を用意する必要がなくなり、とても便利になります。

まあLFOはオマケという感じですが、EGとしてはかなり高機能で、他のモジュールにはない機能がいくつもあります。特にEOA (End Of Attack)やEOR (End Of Release) といった出力端子は、アイデア次第で面白いことができそうです。もう少し機材が増えてきたら活用できるのではないかと期待しています。

ラックへのマウントには1つ誤算がありました。このモジュール、思ったより奥行きがあり(70mm)うちのRackBruteだと、電源基板のない右端にしか取り付けできませんでした。このラックは、どのくらいの奥行きまで対応しているのかスペックが公開されていないのですが、意外と余裕があると思っていたので確認していませんでした。60mm以内と考えておいたほうが良さそうです。ほんと、右端に収まったことを不幸中の幸いと喜ぶべきですね。危ない危ない(^^;)

なお、モジュラーシンセは意外と中古市場が充実しているようだし、2つ買ってみて不満がなかったので、今後も中古メインで買っていくことにしました。早く主要なものを揃えたいですしね。

2018年9月17日

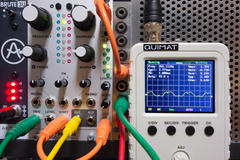

Quimat 2.4"TFT デジタル オシロスコープ

Amazonで3千円台のオシロスコープを見つけたので買ってみました。

オシロスコープは電子工作用の機材ですが、以前からシンセの波形表示用に欲しかったんですよね。動画サイトでも使っている人をよく見かけますが、これって意味もなく楽しいです。ユーロラックにマウントできるオシロスコープのモジュールもいくつか存在するのですが、何万円もするので手が出せません。でも数千円なら悩む必要はないし、そのうちマウントできるよう工作してもいいですしね。まあ実際には色々と大変だろうけど(^^;)

オシロスコープは使うのも初めてで何の予備知識もなかったのですが、適当にいじっていたらソレっぽく表示できました。

ようは横が時間軸で、縦が電圧の振幅なので、レンジを調整してやれば良いんですね。この製品は操作も分かりやすく、そこまではマニュアルを読まずに使えました。なかなか面白いです。将来、電子工作に活用しようなどと期待しているわけではありませんが、せっかくだからちゃんとした使い方くらい勉強してみますかね。

ようは横が時間軸で、縦が電圧の振幅なので、レンジを調整してやれば良いんですね。この製品は操作も分かりやすく、そこまではマニュアルを読まずに使えました。なかなか面白いです。将来、電子工作に活用しようなどと期待しているわけではありませんが、せっかくだからちゃんとした使い方くらい勉強してみますかね。

写真と文章だけでは分かりにくいので突貫で動画も作ったのですが、ピンボケだったので仮の限定公開です(^^;) 気力があったら後で作り直します。

関連リンク

・Quimat 2.4"TFT デジタル オシロスコープ その2 (2018年09月24日)

2018年9月16日

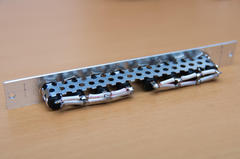

Multipleを自作

モジュラーシンセのMultipleモジュールは信号を分割するだけの単純な機材なのに、パッシブタイプでも5〜6千円くらいします。欲しいものはたくさんあるし、そんなところに予算を割くのはバカらしいので、アルミ板とジャックの部品だけ買って自作してみました。(写真の右端のやつ)

仕様は、市販品でよくある8端子のタイプです。上4つと下4つが、それぞれ内部で繋がっているので、例えば左の写真のように黄色のケーブルから入ってきたクロック信号を、緑とオレンジのケーブルに分割したいようなときに使います。最大で3分割までできるわけですね。逆にミックスも可能なはずです。

仕様は、市販品でよくある8端子のタイプです。上4つと下4つが、それぞれ内部で繋がっているので、例えば左の写真のように黄色のケーブルから入ってきたクロック信号を、緑とオレンジのケーブルに分割したいようなときに使います。最大で3分割までできるわけですね。逆にミックスも可能なはずです。

電子工作としては超初級レベルなのですが、アルミ板の加工が想像以上に大変でした。制作時間の99.89%は板金加工かもしれません(笑) 当分やりたくないですね。幅は最初2HP(HPはユーロラック規格の横幅の単位で1HP=1/5インチ)でやろうとしたのですが、ジャックの幅がギリギリで加工が難しく、強度も不安だったので3HPにしました。

アルミ板の厚さは、以前のブランクパネルのときの倍の1mmにしてみましたが、切ったり穴を開けたりが本当に大変でした。そのくせ簡単に曲がるし傷つくし、穴あけ位置は微妙にズレるし、手作り感あふれるデキになってしまいました。これ以上は、ちゃんとした工具がないと駄目ですね。本当に体を壊します。

アルミ板の厚さは、以前のブランクパネルのときの倍の1mmにしてみましたが、切ったり穴を開けたりが本当に大変でした。そのくせ簡単に曲がるし傷つくし、穴あけ位置は微妙にズレるし、手作り感あふれるデキになってしまいました。これ以上は、ちゃんとした工具がないと駄目ですね。本当に体を壊します。

なお、中央付近のジャックにケーブルを挿すと簡単にたわんでしまうので、裏からブランクパネルのときの廃材で補強しました。これは我がながら良いアイデアで、単純に巻き付けただけでバッチリうまくいきました。

ロゴはプリンタでラベルシールに印刷したものを切って貼っただけですが、もうちょっと格好良くできないか考えたいです。文字だけならインスタントレタリング(懐かしい)とかが良いんですかね。今なら(使ったことないけど)転写シールでしょうか。

まあ、いろいろ不満も残りましたが、とりあえずちゃんと使えているので満足感はありますね。2018年9月11日

Mutable Instruments Plaits その4

3日の日記のその後です。Plaitsの音声出力はOUTに加えて、もう1つAUXという端子が用意されています。これを試してみました。

モノラル音源なので普通はOUTだけを使うわけですが、AUXはOUTとは少しバリエーションの違う音が出るようになっています。内容は音源(MODEL)によって違うのですが、ステレオとして使うのに効果的な音が出てきて、なかなか面白いです。

実際にサンプルデータも用意しました。Seqを使ったランダム再生で、緑の8つの音源(Pair of classic waveforms, Waveshaping, Two operator FM, Granular formant, Harmonic, Wavetable, Chords, Vowel and speech synthesis)を各々14秒くらいずつ切り替えながら録音したものです。

♪Plaits_OUT_and_AUX_DEMO.wav (96kHz/24bit/69.1MB)

(非圧縮ハイレゾデータです。回線状態によっては音切れする可能性があります。パケット代も要注意)

左チャンネルがOUT、右チャンネルがAUXです。AUXのほうが音量が小さいようなので、ボリュームを少し上げました。エフェクトはリバーブだけかけています。

スケールはクロマチックです。クロマチックは調性感がないので、こういった早いテンポだとパーカッシブになって、意外と使えそうですね。曲のバックでずっと鳴らしても面白いかもしれません。

2018年9月 3日

2hp Seq

中古で安く売っていたので、シーケンサーのモジュールを買ってみました。 2hpのSeqです。(写真の右端の細長いやつ)

YouTube等でモジュラーシンセのデモ動画などを見ていると、鍵盤を使わずシンセの音をシーケンサー等で鳴らしているものが目立ちます。実際、鍵盤を弾きながら音色をいじるのは面倒なので、おのずとそうなるのでしょうね。

YouTube等でモジュラーシンセのデモ動画などを見ていると、鍵盤を使わずシンセの音をシーケンサー等で鳴らしているものが目立ちます。実際、鍵盤を弾きながら音色をいじるのは面倒なので、おのずとそうなるのでしょうね。

更に、人間が作ったシーケンスではなく、音をランダムに鳴らしているようなものも多く、かなり印象的です。音楽と呼べるのかも微妙なレベルですが、ずっと聴いていると不思議なトリップ感があって、非常に面白いです(^^;) ぜひ私もやってみたくなりました。

調べてみると、ランダムに音を鳴らすためには複数のモジュールを組み合わせたり、多機能なシーケンサーを使う必要があり、意外とお金がかかります。しかし、色々な製品を調べてみたところ、このSeqなら、他にクロックを発するものさえあればランダムなシーケンス再生が可能だということに気づきました。ちょうど中古で1万円くらいの出物があったので、買ってみました。クロックは、とりあえずmonotribeのSync outを使っていますが、MicroBruteのLFO出力でも代用できるかもしれませんね。

このseq、最大16ステップの周波数(音程ではなく自由な周波数)をツマミで記録(チューニング)しておくと、内蔵のクォンタイザーが12音階(スケールも選択可)に自動補正して再生してくれるという、珍しいシーケンサーです。いや、珍しくないのかもしれませんが、こんなの初めて知りました(^^;)

周波数が登録できてしまえば、ステップ1から順々に再生したり、逆方向に再生したり、順方向と逆方向を繰り返したり、ランダムに再生したりと、色々できます。各設定は電源を切っても保存されるようです。

私はこの、事前に使う音を限定した状態でのランダム再生というものに、大きな可能性を感じました。16ステップあれば、ダイアトニック・スケールでも2オクターブ、ペンタトニックなら3オクターブ以上も記録できます。または、同じ音を(例えばルート音などを)複数のステップに入れておくことで、使われる音の確率のコントロールも可能なはずです。

実際に試してみましたが、目論見通り使えています。monotribeのクロックはSeqのCLOCK端子に繋ぎますが、これだと音源のゲートに繋ぐものがなくなって音が鳴りっぱなしになってしまうので(まあ、早いテンポならそれもアリですが)分割してPlaitsのTRIG端子にも繋ぎました。分割ケーブルは持っていないので、家にあったヘッドフォン用の分割アダプターを使いました。モノラルではなくステレオ用ですが、まあ特に問題ないですよね。

文章だとまるで伝わらないと思うので、音声データも用意しました。(非圧縮のハイレゾデータなので再生開始まで時間がかかったり、再生中に途切れたりするかもしれません。パケット代も要注意)

♪Plaits_and_Seq_RANDOM_DEMO.wav (96kHz/24bit/133.6MB)

Plaitsのウェーブテーブル音源を適当なテンポでランダムに再生させたまま、たまに手動で音色のツマミを動かしたものです。スケールはペンタトニック。このスケールがランダムでもいちばん音楽っぽくなりますからね。

録音はオーディオインターフェイス経由で行い、エフェクトはリバーブだけかけています。

関連リンク

・Mutable Instruments Plaits その4 (2018年09月11日)

・2hp Seq その2 (2018年09月26日)

Mutable Instruments Plaits その3

8/31の日記のその後です。Plaitsの出力をMicroBruteのライン入力に入れる件を試してみました。結論から言えば、予想どおりだけど面白味はありませんでした(^^;) というわけで、今回は短めです。

まず、PlaitsのOUT端子からの信号はラインレベルに比べると出力が大きいようで、入力のボリュームをかなり絞る必要がありました。これは音質的にはマイナスでしょうね。でもフィルタの効果は大いにありました。FM音源などのデジタルならではの音にアナログのフィルターという組み合わせも、悪くないですね。特にレゾナンスをかけると良い感じです。

MicroBruteのオシレータとのミックスも可能ですが、おそらくフィルターの手前でミックスされていて、そのあとはフィルターもエンベロープも、みんな共通の設定でかかるので、面白味はありません。オシレータが重なることによって音が太くなるといった効果はあるのでしょうが、やはり個別にフィルターやEGが欲しくなりますね。そのあとで(ミキサー等で)ミックスしたほうが、新しい音が作れるように思いました。

以上、配線の面倒くささを考えると、たぶんもうやらないです(^^;)

関連リンク

・2hp Seq (2018年09月03日)

・Mutable Instruments Plaits その4 (2018年09月11日)