2018年8月31日

Mutable Instruments Plaits その2

25日の日記のその後です。時間をかけていじってみたので、ざっと感想です。

このPlaitsは16種類の音源(MODEL)を搭載しており、パネル上部にある小さな2つのボタンで切り替えます。何度も押すのがちょっと面倒だけど、アイコンがあるので種類は選びやすいです。

16の音源すべての感想を書く気にはなれませんが、気に入ったものを3つほど書いておきます。

![]() まずFM音源(緑の3番目)です。これがあるのは嬉しいですね。アイコンもヤマハDXシリーズを知る者ならニヤっとしてしまう分かりやすさです(^^;) 2オペレータで、キャリアにフィードバックがあるシンプルなFM音源ですが、大きなツマミで操作する音作りは意外と快適で、音色バリエーションも豊富です。2オペだからと侮れませんね。

まずFM音源(緑の3番目)です。これがあるのは嬉しいですね。アイコンもヤマハDXシリーズを知る者ならニヤっとしてしまう分かりやすさです(^^;) 2オペレータで、キャリアにフィードバックがあるシンプルなFM音源ですが、大きなツマミで操作する音作りは意外と快適で、音色バリエーションも豊富です。2オペだからと侮れませんね。

![]() ウェーブテーブル音源(緑の6番目)も素晴らしいです。アイコンはテーブル(表)ですかね。いわゆるベクターシンセシスというやつだと思いますが、デジタルならではの、きらびやかな美しい音が簡単に作れます。昔、KORGのWAVESTATIONが欲しかったんですよね(^^;) このタイプの音源はなぜ消えてしまったのでしょう。

ウェーブテーブル音源(緑の6番目)も素晴らしいです。アイコンはテーブル(表)ですかね。いわゆるベクターシンセシスというやつだと思いますが、デジタルならではの、きらびやかな美しい音が簡単に作れます。昔、KORGのWAVESTATIONが欲しかったんですよね(^^;) このタイプの音源はなぜ消えてしまったのでしょう。

![]() コード(緑の7番目)も面白いですね。アイコンは楽譜の和音。モジュラーシンセでポリフォニックを実現するには果てしない投資が必要になりますが、これで簡易的に2〜4和音が鳴らせます。ただ、スケール上の音程に合わせてコードが変わるわけではないし、音色バリエーションも少ないので、実用性は低いかもしれません。でもコードの種類もCVで切り替えることができるようなので、シーケンサーで気合を入れて操作すれば、そういったコードワークもできるかな?(笑) あとは、オクターブとか5度とかなら、音色パラメータの一部っぽく使えるかもしれませんね。

コード(緑の7番目)も面白いですね。アイコンは楽譜の和音。モジュラーシンセでポリフォニックを実現するには果てしない投資が必要になりますが、これで簡易的に2〜4和音が鳴らせます。ただ、スケール上の音程に合わせてコードが変わるわけではないし、音色バリエーションも少ないので、実用性は低いかもしれません。でもコードの種類もCVで切り替えることができるようなので、シーケンサーで気合を入れて操作すれば、そういったコードワークもできるかな?(笑) あとは、オクターブとか5度とかなら、音色パラメータの一部っぽく使えるかもしれませんね。

ざっと以上です。右ボタン(赤いアイコン)のほうの音源はノイズやパーカッション系の音なので、シンセとしては8音源ということになるのかもしれませんが、弾いてみて感じたのは、やはり良くも悪くもデジタルだなということですね。デジタルにしか出せない音は当然あるし素晴らしいんだけど、やはりアナログシンセには独特の魅力があるので、そのうち普通のオシレータモジュールも欲しいですね。

次にローパスゲートについて。こちらはまだ分からないことが多いのですが、パラメータのコントロールができることが分かりました。

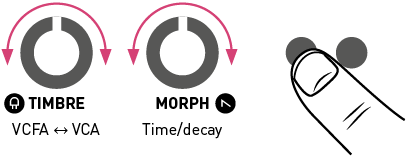

まず前回、TRIGに入力した場合は打楽器のようなエンベロープになると書きましたが、それはデフォルトの設定で、ディケイタイムを調整することが可能でした。パネル上部の左ボタンを押しながらMORPHツマミを回します。ディケイを長めにするとシンプルな減衰系のエンベロープ(鐘の音のような感じ)になります。鍵盤を離しても減衰が続くので、ADSR型のEGで言えばのDSRを兼ねている感じでしょうか。持続音はLEVEL端子に繋げば可能なので、あとできないのはアタックタイムの操作ですね。フワっと立ち上がるような音は作れないようです。やはり、ゆくゆくは普通のADSR型のEGも欲しいけど、今はMicroBruteで代用します。

まず前回、TRIGに入力した場合は打楽器のようなエンベロープになると書きましたが、それはデフォルトの設定で、ディケイタイムを調整することが可能でした。パネル上部の左ボタンを押しながらMORPHツマミを回します。ディケイを長めにするとシンプルな減衰系のエンベロープ(鐘の音のような感じ)になります。鍵盤を離しても減衰が続くので、ADSR型のEGで言えばのDSRを兼ねている感じでしょうか。持続音はLEVEL端子に繋げば可能なので、あとできないのはアタックタイムの操作ですね。フワっと立ち上がるような音は作れないようです。やはり、ゆくゆくは普通のADSR型のEGも欲しいけど、今はMicroBruteで代用します。

また、ローパスゲートのフィルターに相当する部分も調整ができます。左ボタンを押しながらTIMBREツマミです。マニュアルには「VCFA ↔ VCA」と書いてあるのですが、意味がよく分かりません。単なるカットオフとは違って、意外と大きな音色変化が起こります。ここはアナログなんですかね? まあ、仕組みは分からないけど"使える"という印象はありました。

ただ、ボタンを押しながらツマミを回すという操作は、ちょっと最悪ですね。音色を決めたあとはツマミの位置を無闇に動かしたくないけど、これらの調整をするには動かさないとなりませんからね。元と同じ位置に戻すのが大変だし、よく忘れます。オールインワン的なモジュールだから操作性が悪いのは仕方ないですけどね。

最後に前回やり残したLFOですが、実際に試してみました。予想どおりMicroBruteのMOD MATRIXにあるLFOの出力を、PlaitsのFM端子に入力すると、良い感じにモジュレーションがかかりました。かかる量はその上のツマミで調整できます。MicroBrute側のモジュレーションホイールでも調整できるので、演奏でも使えそうです。とても良いですね。FMの左右にある端子に繋げば、それぞれの音色パラメータに対してモジュレーションをかけることもできます。LFOのモジュールもそのうち欲しいけど、当分はこれで代用できますね。

以上、今回はここまでです。次は、Plaitsの出力をMicroBruteのライン入力に繋ぎ、フィルターを通してどんな感じになるのかを試しみたいと思います。

※なお、このページの画像はPlaitsのマニュアルページから引用させていただきました。

関連リンク

・Mutable Instruments Plaits その3 (2018年09月03日)

2018年8月25日

Mutable Instruments Plaits

昨日の続きです。別の店に注文してあったモジュールも届きました。Mutable InstrumentsのPlaits、デジタルオシレータです。

最初の1つにデジタルを選ぶなんてどうかとも思ったのですが、MicroBruteに搭載されているものと同じようなモジュールを買っても面白くないので、ないものを買おうというコンセプトです。

最初の1つにデジタルを選ぶなんてどうかとも思ったのですが、MicroBruteに搭載されているものと同じようなモジュールを買っても面白くないので、ないものを買おうというコンセプトです。

アナログのオシレータよりかなり高いのですが(3万円超)できあいのシンセでは、オシレータがデジタルで他はアナログなんて構成は考えられませんから、意外と面白いと思います。実際、デジタル系のモジュールは意外とあるようです。アナログオシレータと混ぜても良いですしね。

また、このPlaitsにはローパスゲートという機能が内蔵されています。そんな名前のものは知らなかったのですが、VCFやEG, VCAの代わりにもなり、このPlaits単体でも演奏ができるようです。これも、最初の1つとして選んだ理由です。

また、このPlaitsにはローパスゲートという機能が内蔵されています。そんな名前のものは知らなかったのですが、VCFやEG, VCAの代わりにもなり、このPlaits単体でも演奏ができるようです。これも、最初の1つとして選んだ理由です。

そこで、ざっと試してみました。まずMicroBruteのGate OutをTRIGに、Pitch OutをV/OCTに繋いでみたところ、ちゃんと演奏できました。打楽器のようなアタック感のあるエンベロープになります。更に、TRIGをLEVELに変えると持続音になるので、MicroBrute側をGate OutではなくMOD MATRIXにあるENVからの接続に変えてみたところ、MicroBruteのスライダーで設定したエンベロープで演奏できました。予想はしていましたが、フレキシブルで素晴らしいですね。試していませんが、LFOも使えると思います。

とりあえず見よう見まねではこんなところですが、まだPlaitsの音の作り方が全く分からないので、あとはマニュアルを読んでみたいと思います。

最初は単なるアルミの板を付けようと思っていたのですが、パンチングという素材があることを知って、それにしてみました。穴が空いているほうがカットしやすそうだし(そもそも工具がカッターしかないし)傷が付いても目立たないだろうという目論見です。大変でしたが、うまくいきました。何気に市販品より格好良いんじゃないですかね、これ?(^^;)

実際に今回使用したこの製品は、穴のサイズもユーロラックのネジと同じでした。カットする位置をうまく合わせれば、もしかするとネジ止めも可能かもしれません。今回は単純に、綺麗に剥がせるタイプの両面テープで貼りましたが、次の機会があれば(ないかなぁ)挑戦してみたいです。

また、穴が開いているとホコリが入るかと思って、はじめは裏に不織布を貼ってみたりもしたのですが、ないほうが中がぼんやり見えて格好良いので(中にはLEDもある)悩んだ末に取ってしまいました。迷ったら見た目を取るのが私のポリシーです(笑)

関連リンク

・Mutable Instruments Plaits その2 (2018年08月31日)

2018年8月24日

Arturia RackBrute 3U

ArturiaのRackBrute 3Uを買いました。ユーロラック規格のモジュラーシンセ用ケース&電源です。モジュラーシンセの世界には以前からかなり心惹かれるものがあったのですが、初期費用がかかりすぎるのが難点で、なかなか手が出せませんでした。モジュールは1万円前後のものも多いのですが、ケースが高いんですよね。

しかし今回このRackBruteが、とある店の決算セールで相場より1万円近く安い27,800円(+ポイント千円分の値引き)で売られていたのを見つけて、衝動買いしてしまいました。なんというか「今こそモジュラーシンセを始める時です!」という天啓にうたれたような気がしました(笑)実際にはもう少し安いケースもあるのですが、私は何でもデザインが気に入らないと満足できない人なので、そこだけは妥協したくありませんでした。自作PCのときも同じで、結局あとから良いものに買い換えましたしね。

とりあえずデザインは最高ですね。Arturiaの製品はみんなデザインが良いと思います。モジュールはまだないので何もできませんが、数年かける覚悟で、少しずつ揃えていくつもりです。手始めに別の店で1つ注文したので、それはまた届いてから書きたいと思います。

ちなみに、うちにはMicroBruteがあるので、それと連携すれば、基本的なモジュールが揃っていない段階でも、それなりに楽しめるはずです。元々セミモジュラー的なシンセですしね。鍵盤も当分それを使うつもりです。

ちなみに、うちにはMicroBruteがあるので、それと連携すれば、基本的なモジュールが揃っていない段階でも、それなりに楽しめるはずです。元々セミモジュラー的なシンセですしね。鍵盤も当分それを使うつもりです。

関連リンク

・Mutable Instruments Plaits (2018年08月25日)

2018年8月18日

写真日記252

久々に涼しかったので(とはいえ30度はあった)稲毛海浜公園まで行ってみました。海では泳いでいる人がいたので、そっちの写真はありませんが、植物園に行ったら向日葵が咲いていました。夏らしくて好きです。

|

|

||

|

SONY, Cyber-shot DSC-RX100

(35mmフィルム換算28mmで撮影) 絞り優先AE (F5.6, 1/400秒), ISO 125 |

SONY, Cyber-shot DSC-RX100

(35mmフィルム換算30mmで撮影) 絞り優先AE (F5.6, 1/320秒), ISO 125 |

2018年8月12日

AKAI S3000XL その後4

5/24の日記のその後です。MPCに浮気していて時間がたってしまいましたが、せっかくお金をかけて大容量ドライブを搭載したので、本格的な複数サンプルによるプログラムの作成を試してみました。

とはいえ自分でサンプリングするといっても、なかなか音ネタがないので、今回はMASCHINEの「PIANO 1」というプリセット音を使いました。調べてみると、これは44.1kHz/16bitのWAVデータで、サンプル容量の合計が約31.5MBという、まさにメモリ32MBのこのS3000XLで使ってくださいと言わんばかりのデータです(^^;) ライセンス的にどうなのかは調べていませんが、まあ私が買ったものだし、外に出すわけでもないので、気にしなくても良いでしょう。

とはいえ自分でサンプリングするといっても、なかなか音ネタがないので、今回はMASCHINEの「PIANO 1」というプリセット音を使いました。調べてみると、これは44.1kHz/16bitのWAVデータで、サンプル容量の合計が約31.5MBという、まさにメモリ32MBのこのS3000XLで使ってくださいと言わんばかりのデータです(^^;) ライセンス的にどうなのかは調べていませんが、まあ私が買ったものだし、外に出すわけでもないので、気にしなくても良いでしょう。

このデータは鍵盤3個(半音3つ)ごとにサンプリングされているようで、C0〜A6まで、合計29個のWAVデータでした。これをS/PDIF経由で1つ1つS3000XLにサンプリングしました。S3000XLではステレオの場合、左右が別々のデータになるようなので、この時点で58サンプルとなります。その後、これらを1つ1つ鍵盤の特定範囲(元サンプルの音程を中心に半音下と半音上の1音半の範囲)に割り当てて1つのプログラムを作りました。

大変な作業になるだろうと覚悟していましたが、思ったほどではありませんでした。液晶も大きいしボタンもたくさんあるので、効率よく操作できます。インターフェイスもよく考えられていますね。このくらいのデータなら、慣れれば1時間かからずに作れそうです。

音も満足です。PCなしでピアノの音を弾くとなると、我が家ではこれまで古いKORG M1かRoland JV-880のピアノの音を使うしかありませんでしたが、時代を考えると、どちらのPCMデータもそれほど大容量なものとは思えません。一方、MASCHINEのデータがいつ頃サンプリングされたのかは分かりませんが、少なくとも今世紀に入ってからでしょうから、それなりに高音質なデータなのだろうと思います。実際、弾いていても全く違和感なく、ピアノらしいピアノの音で、かなりハッピーです(^^;)

ちなみに、SDカードを使ったSCSIストレージとはいえ、32MBの読み込みには1分ほどかかります。このあたりは、ちょっと実用的じゃないかもしれませんね。

関連リンク

・AKAI S3000XL その後5 (2019年10月09日)

2018年8月 9日

ASARI.JP 常時SSL化

Twitterのほうではツブやいていましが、こちらにも書いておきます。このASARI.JPのサイト全体を常時SSL化しました。

もともと、このサイトが置いてあるレンタルサーバ(さくらインターネット)で無料のSSL証明書Let's Encryptが利用できるようになったのがきっかけです。随分前から設定してあって、HTTPとHTTPSのどちらでもアクセスできるようになっていたのですが、今回Google ChromeがHTTPサイトに対して「保護されていない通信」という表示をするようになったので、HTTPでアクセスした場合もHTTPSにリダイレクトされるよう設定しました。

このため、もしかすると古いブラウザでは、このサイトにアクセスができなくなっているかもしれません。

また、古いブログ記事には「保護された通信」と表示されないページも残っているかと思います。ページ内にHTTPでリンクされた広告画像がついていたりする場合ですが、これはもう数が多すぎるので、完全な対応は諦めました(^^;)

更に、かなり昔に作ったモバイル版ページ(ケータイサイト)は、本日廃止しました。

2018年8月 7日

YAMAHA UX16

先日、ちょっと試したいことがあってDX7IIのほうもMacと接続できるようにしたのですが、私が所有しているEDIROL (Roland)のUM-1という古いUSB-MIDIインターフェイスが、最近のmacOSでは動作しないことが分かりました。

その時は、退役させたMacBook AirにMavericks (10.9)の環境を作って凌いだのですが、やはりないと不便なこともあるので、安いのを買うことにしました。ハードウェアが故障したわけではないのにドライバソフトがバージョンアップされないせいで使えなくなってしまうのは残念な話です。ローランドに裏切られたのは2度目なので、今度はヤマハにしてみました。いちばん安いUX16というやつで、3千円ちょっとでした。

これも2001年発売と古いようですが、最新のHigh Sierra (10.13)で問題なく動いています。UM-1も同じ時期の製品だと思いますが、こちらは後継機が出ているせいで、古いほうはサポートが打ち切られてしまったのでしょうね。

Amazonを調べていると、千円以下のMIDIインターフェイスもたくさん売っていますね。聞いたことのないメーカー(おそらく中国)ばかりで、さすがに手が出せませんでしたが・・・。