2009年12月13日

3Dグラフィックス

コンピュータが仕事であり趣味でもある私ですが、1つだけほとんど挑戦したことがないジャンルがあります。3Dグラフィックスです。その手のソフトを全く使ったことがないわけではないのですが、実用レベルの完成品を作った経験はありません。この技術はアプリケーションやWebページのアイコン、GUIのデザイン等にも応用できるので、機会があれば習得したいとずっと思っていました。

こういうのは、ある程度まとまった時間がないとできないので、今度の年末年始にやってみようかと思っています。今年は少し短いようですが、それでも普段やれない何かに挑戦するのに良い時期ですからね。ちなみに昨年は初音ミクに挑戦しました(^^;)

ソフトは近々、Shadeの新しいバージョンが出るそうなので、それを買ってみようかと思っています。フリーのソフトもあるようですが、いくらかでも投資することによって、モチベーションが違ってきますからね。

Shadeにはいくつかグレードがありますが、ざっと機能比較表を見てみた限り、いちばん下のBasicで十分な気がしています。まあ、まだよく分からない機能も多いんですが、気になったのは出力解像度の上限が低いことくらいですかね。価格的には1つ上のStandardでも良いんだけど、Basicなら初心者向けのガイドブックが付いているパッケージもあるようなので、素直にそれにしておこうかと思います(^^;)

関連リンク

・Shade 11 Basic (2009年12月25日)

2009年12月 8日

Google 日本語入力 その後

3日の日記のその後です。あれからずっと使っていますが、やはり良いですね。特に、以前は(ATOK 2009では)Xcodeのエディタで日本語が入力できないというトラブルがあったのですが(入力するとカーソルがドキュメントのいちばん下に飛んでしまう)それが解消したのは嬉しいです。

実はこれ、ずっとXcodeの問題だと思っていたのですが、ATOKのせいだったんですね(^^;) ソースコードに日本語を入力することはそれほど多くないんだけど、うっかり入力モードを日本語にしたままキー入力してしまう失敗を何度もやらかしていました。ATOK 2009は買ったばかりなので最初は心苦しかったのですが、この件は見限るに十分な理由となりました。

MacだけでなくWindowsマシンにも入れてみました。とりあえずメインマシンとVAIOのみですが、今のところどちらも快調に動作しています。ただ、言語バーのアイコンのデザインはWindows 7にはちょっと合いませんね(^^;) 私は言語バーはタスクバー(タスクトレイ)に収納しているのですが、大きさ(表示位置?)がアンバランスで凄く気になります。

関連リンク

・Google 日本語入力 その後2 (2010年02月06日)

・ATOK 2009 アップデート (2010年04月13日)

2009年12月 6日

8GBのUSBメモリ

8GBのUSBメモリを購入しました。今までは家で4GBのを、持ち歩き用(紛失してもいいように(^^;) )に古い256MBのを使用していたのですが、さすがに後者は容量的に厳しくなってきたので、退役させることにしました。

今度は、ソニーのポケットビット Lシリーズにしてみました。最近、増えてきたプラグ部分が収納できるタイプで、8GBのものがAmazonで2,533円でした。ほんと、安くなりましたよね・・・。

今度は、ソニーのポケットビット Lシリーズにしてみました。最近、増えてきたプラグ部分が収納できるタイプで、8GBのものがAmazonで2,533円でした。ほんと、安くなりましたよね・・・。

基本的にはノック式ボールペンと同じような使い勝手ですが、USB端子からプラグを抜くと、自動的に引っ込むギミックがあります。これは良いアイデアですね。

ただ、プラグを引っ込めても先端の穴は開いたままなので、異物の混入を防げるわけではありません。これなら普通のUSBメモリをキャップなしで使っているのと、あまり変わらないかもしれませんね。逆に考えると、USB端子ごときにキャップなんかいらないということなのかも?(^^;)

なお、メモリ内に「キチッと秘密ファイルロック」という暗号化ソフトが入っていましたが、当然のようにMac非対応なので、速攻で削除です(笑)2009年12月 3日

Google 日本語入力

Googleが突然、日本語のインプットメソッド(入力ソフト)をリリースしました。その名もGoogle 日本語入力です(^^;) まだベータ版だそうですが、なんとMac版もあります。さっそく試してみました。

ニュースサイト等では辞書への評価が高いようですが、私はスピードに驚きました。素早くタイピングしてもキー入力への追随性が高く、もの凄く快適です。たぶん私は日本語のタイピングが早いほうだと思いますが、そのせいか常々「インプットメソッドは早さが命、機能なんて10年前のレベルで十分だ」等と思っていたので、これは嬉しいですね。

Windowsではあまり長文を入力したりしないけど、そっちもあとで試してみたいと思います。無料だから何台にでも入れられますしね。

でも、最後の砦だった(?)日本語入力ソフトまで外国の会社に持っていかれてしまった(あえて断定的に書きます)というのは、日本のソフト産業に属するものとしてはちょっと複雑ですね(^^;) ジャストシステムだいじょうぶかな?

関連リンク

・Google 日本語入力 その後 (2009年12月08日)

2009年11月22日

VAIO type PにWindows 7をインストール

13日の日記のその後です。優待アップグレードのディスクが届いたので、さっそくインストールしてみました。

この機会にSSDをフォーマットしてクリーンインストールしたのですが、ちょっと苦労しました。最初、説明書も読まずにWindows 7のDVDからブートして、パーティションを切り直してインストールしてしまったのですが、その後、VAIOのドライバ類を入れようと付属のソニー製のディスクを入れたところ、なんとリカバリーエリアがないとか言われてインストールできません。VAIOは出荷時にはOSのリカバリーデータが入っているパーティションがあるのですが、それがないとインストールできない仕様のようです。しかし、そんなのは既に消してしまっています。

リカバリーデータはDVD-Rにバックアップしてあるのですが、リカバリーからやると大変な時間がかかってしまいます。そこでネットで調べてみると、リカバリー用のDVDからデータを抽出してやる方法があるようです。ただ、手作業でかなり面倒なことをやらなければならないようで、リカバリーからやり直したほうが楽そうです。時間がかかるといってもリカバリーなら放っておけるし、諦めてやり直しました。

なお、リカバリーデータが入っているパーティションは8GBくらいあるのですが、これは将来Linuxでも入れたくなった時のために取っておきたいと思います。ちょうどいいサイズだし。

そんなわけで丸一日かかってしまったので、まだ何のアプリケーションも入れていない状態ですが、OSの起動は劇的に速くなりました。Core 2 Duoのメインマシンでは7の高速化は分からなかったけど、非力なマシンだと違いが出やすいのかもしれません。

そんなわけで丸一日かかってしまったので、まだ何のアプリケーションも入れていない状態ですが、OSの起動は劇的に速くなりました。Core 2 Duoのメインマシンでは7の高速化は分からなかったけど、非力なマシンだと違いが出やすいのかもしれません。

参考までにWindows エクスペリエンス インデックスの結果を載せておきます。上がVista、下が7です。メインマシン同様、やはり7はVistaよりグラフィックスの値が低くなりますね。それより、Vistaでは5.9もあったことに驚き! そういえば買ってから測定したことなかったけど、こんなに速かったとは・・・。type PのGPUはIntel GMA500のようですが、これならオンボードビデオで十分かもしれませんね。

ちなみに、Vistaのプリインストール状態ではWindows Aeroの半透明ウィンドウはオフにされていたのですが、今回7を入れたらオンになりました。プリインストール(リカバリーも同じ?)の環境は店頭販売モデル(うちのより低スペック)を基準に設定されているのかもしれませんね。2009年11月14日

インクジェット複合機を検討中

買い置きのインクがなくなったら新しいプリンタを買おうと思っています。プリンタを買い換えたいということは4年も前から何度も書いていて、いまだに実現していないのですが、最近は仕事でちょっとした資料を作る機会が増えているので、今度こそ本気です(^^;)

以前は主に写真プリントをメインに考えていてA3ノビ対応のものまで検討していたのですが、最近はほとんど写真を撮らなくなってしまったのでA4機にするつもりです。A3にすると置き場所や予算も厳しくなりますしね。そのせいでなかなか買えなかったんだ・・・。

なお、古いSCSIのスキャナを捨てたいので、今回は複合機にしようかと思っています。スキャナの使用頻度は極めて低いし、なくても困らないくらいなのですが、USBや無線LAN対応機なら気軽に使えて便利そうです。この機会に積極的に使ってみようかと思っています。また、どうせならフィルムスキャンまでできるタイプにしておきたいですね。使用頻度はフラットベッドスキャナより更に低いけど、実はフィルムスキャナもSCSIのを持っているので、それも捨てたいのです。

他に譲れない条件は、無線LANに対応していること。そしてA4用紙が入れっぱなしにできること。これは最近の機種なら大丈夫そうですね。

ざっと情報収集してみたのですが、今の複合機はほんとに安いですね。上位機種でも3万円くらいで買えるようなので、ケチらずキヤノンの最上位機種、PIXUS MP990にしようかと思っています。

でもインクの買い置きがまだあるので、今の消費ペースだと来年になっちゃうかなぁ。2個セットとか買うんじゃなかった(^^;)

関連リンク

・インクジェットプリンタ 最終検討 (2010年07月19日)

2009年11月13日

VAIO Windows 7 優待アップグレードキャンペーン

夏に購入したVAIO type PのWindows 7 優待アップグレードキャンペーンに申し込みました。すっかり忘れていましたが、このためにわざわざ上のエディションを選んだのです。3千円ですから、申し込まない手はありません。いつ届くのか分かりませんが、この機会にパーティションを切り直して、クリーンインストールしようかと思っています。

ちなみにこのキャンペーン、Webで申し込みができるのですが、今回そのサイトの不具合に悩まされました。Mac(しかもFirefox)だったからかもしれませんが、住所の入力欄に半角数字が含まれていると言われて、何度やってもはじかれてしまいます。もちろん、ちゃんと全角で入れてるんですけどね。3回くらい試したら最初からやり直せと言われて、さすがの私もキレそうになりました(^^;) 製品型名や製造番号、WindowsのCOA番号など、入力項目がかなり多いのです。

諦めてWindowsでやろうかとも思ったのですが、もう意地になっていたので、住所の番地を漢数字(一、二、三とか)で入力するという荒技で回避しました(笑) とりあえずそれで通ったけど、通信欄みたいなのがなく苦情が言えなかったのが残念です(^^;)

ネットショッピングの黎明期にはこういうトラブルを抱えたサイトも珍しくありませんでしたが、最近はブラウザの互換性が高くなってきたおかげか、あまりお目にかかれません。それが、ソニーのような大手のサイトで発生するのですから、ちょっとお粗末ですね。

最低でもお金を取るサイトなら、開発者はたとえ対象外であっても、主要なブラウザのいくつかでテストすべきだと思います。できればMacも。プログラマは"たまたまうまく動くけど厳密には問題のある実装"をしてしまうことがあります。複数のブラウザでチェックすることによって、そういった闇に潜んだバグを見つけやすくなります。ブラウザのバージョンアップ等で将来トラブルが発生するリスクを減らすことにもなるはずです。頑張れソニー。

関連リンク

・VAIO type PにWindows 7をインストール (2009年11月22日)

2009年11月11日

短いACケーブル

VAIO type Pを購入してから3ヶ月ほどたちました。意外と持ち歩いているのですが、このマシンはバッテリーの持ちが悪いので、できれば一緒に充電器も携帯したいところです。しかし、VAIOの充電器はあまり携帯性がよくありません。特にACコンセント側のケーブルが非常に長くて硬いのが残念です。そこでケーブルを短いものに交換することにしました。

コネクタは、よくあるメガネ型というタイプで、この手の交換パーツは意外と選択肢が豊富です。ケーブルなしでプラグと一体になっているものもあったりして迷ったのですが、ある程度の長さがあったほうが使いやすいだろうと思って、20cmのケーブルにしました。購入したのはバッファローコクヨサプライ(旧Arvel)のAE723(←ページの下のほうにあります)というやつですが、他社の同等品に比べてケーブルが細いのが気に入りました。非常に快適です。

コネクタは、よくあるメガネ型というタイプで、この手の交換パーツは意外と選択肢が豊富です。ケーブルなしでプラグと一体になっているものもあったりして迷ったのですが、ある程度の長さがあったほうが使いやすいだろうと思って、20cmのケーブルにしました。購入したのはバッファローコクヨサプライ(旧Arvel)のAE723(←ページの下のほうにあります)というやつですが、他社の同等品に比べてケーブルが細いのが気に入りました。非常に快適です。

2009年11月 8日

ドライブベイ 復旧

1年半ほど前にメインのWindowsマシンのドライブベイが壊れて、その後、外して使っていたのですが、先週、機材を捨てた時に片付けをしていて予備のパーツを発見しました! 予備はないと思っていたのですが、まさかあったとは(^^;)

電源を交換した時ついでに取り付けて、無事復活しました。ケースごと買い換えようと思っていたのですが、これでしばらく保留です。

電源を交換した時ついでに取り付けて、無事復活しました。ケースごと買い換えようと思っていたのですが、これでしばらく保留です。

ただ、長年しまいこんでいたせいか、フタの動きが少し悪いです。またすぐに壊れるかもしれませんね。次に壊れたら、今度こそ買い換えたいと思います。

ちなみにこのケースは、サードウェーブ(DOS/Vパラダイス)のCOM-Imperial Case (Ivory)というATXケースです。6年半くらい前に買ったもので、電源つきで7,980円でした。フロントパネルはプラ素材ですが、デザインは意外と気に入ってるんですよね。メインテナンス製も悪くないです。

ちゃんと写真を載せたことがなかったので、この機会に載せておきます(^^;)2009年11月 7日

ビデオカードと電源を購入

一昨日の日記の続きです。予定どおりビデオカードと電源を購入しました。モノはGigabyteのGV-R455D3-512Iです。3Dゲームをやるわけではないので何万円もするハイスペックなビデオカードは必要ありません。だいたい5千円くらいで、ファンレスのものという条件で選びました。

GPUはATIのRADEON HD4550です。このチップ、TDPは20Wと非常に低く、これなら今の電源でもいけるんじゃないかとも思いましたが、Gigabyteによると最低でも400Wの電源を使用せよとのことで、ギリギリです。うちのマシンには他のPCIカードも入っているし、電源は古く、12V出力の容量も最近の機種に比べて小さいようです。将来的に4コアCPUへのアップグレードも検討しているし、もう1枚PCIカードが増える可能性(PT2とか(^^;) )もあるので、やはり交換することにしました。

そんなわけで、少し余裕をみて650Wの電源にしました。モノは最近すっかりお気に入りとなっているAbeeのZU-650B-KAです。Abeeの電源は早くも3台目です。実売1万円弱と650Wにしては少し高めですが、話題(?)の80PLUS認証電源(この機種は80PLUS BRONZE準拠)ということで奮発しました。我が家でいちばん稼働時間の長いマシンですし、もし多少なりとも消費電力が低くなるなら、そのうち元が取れるでしょう。ノイズレベルは以前の電源より若干上がったような気もしますが(低音が気になる)安定して動作しています。以前ちょっと書いた主電源を落とすとしばらく電源が入らなくなるトラブル(毎回発生してました)も改善されました。

一方、ビデオカードの取り付けには若干苦労しました。マザーボードはASUSのP5B-Vで、PCI Expressは2スロットあるのですが、スロット1のほうに入れると非常に不安定です。たぶん、何かリソースに競合があるのかもしれません。追求していると時間がもったいないので(ここまでで既にかなり苦労したので(^^;) )スロット2のほうで使っています。どちらもPCI Express x16に対応しているのでパフォーマンス的には問題ないと思いますが、しばらく様子見ですね。

また、Windows 7にはHD4550のドライバが含まれていたので最初はそのまま使っていたのですが、なんとスリープから復帰できないというトラブルが出たので、ビデオカード付属のディスクから再インストールしました。それも、インストーラーがWindows 7に対応していなかったり、付属のドライバが古いせいか正常に動作しなかったりと苦労しましたが、何度かやり直しているうちに安定しました(^^;) スリープもできるようになりました。

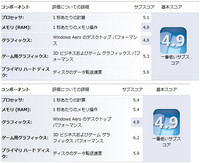

新しい環境でのWindows エクスペリエンス インデックスはこんな感じ(上がVistaで下が7)です。4.9なら満足。これならPCI Express x16の次の世代のインターフェースが主流になるまで、しばらく使えそうですね。

新しい環境でのWindows エクスペリエンス インデックスはこんな感じ(上がVistaで下が7)です。4.9なら満足。これならPCI Express x16の次の世代のインターフェースが主流になるまで、しばらく使えそうですね。

動作も体感できるくらいに改善されました。ウィンドウの描画もサクサク感がアップしたし、なんと動画エンコードも速く(Vistaと同等レベルに)なりました。エンコード中に紙芝居のようにプレビュー画像が表示されるので、若干ビデオカード性能が影響するようですね。プレビューは切ることもできるのだから、そうしとけば良かった・・・。

考えてみると、ここ10年くらいはずっとオンボードビデオ回路を搭載したマザーボードばかり使用していて、単体のビデオカードは久しぶりです。アプリケーションだけでなく、OSがそこそこの3D性能を要求するような時代になったので、オンボードは避けたほうがアップグレードしやすくて良いのかもしれませんね。

・訂正

2009年11月 5日

Windows 7は本当に速くなった?

Windows 7をメイン環境として使用し始めてから10日ほどたちました。7はVistaに比べて高速化されたという話をよく聞きますが、実感としてはそれほど変わっていないように思います。

それどころか、Vistaに比べて明らかに遅くなった部分もあります。その1つは、私が毎日のように行っているTMPGEnc 4.0 Xpressでの動画エンコードです。Vistaと比べて5~10%程度も遅くなりました。1つのアプリの動作だけでOSのパフォーマンスを評価することはできませんが、それでもHDDを交換したこと以外は全く同じハードウェアなので、ユーザーとしては大いに不満です。

気になったので、同じマシンに入っているVistaのWindows エクスペリエンス インデックスを改めて計測して比較してみました。

気になったので、同じマシンに入っているVistaのWindows エクスペリエンス インデックスを改めて計測して比較してみました。

画像の上がVista、下が7での結果です。HDDを交換しているので、その値だけは若干上がっていますが、Vistaに関しては以前の計測値(←画像の上のほうが今回のマシン)と同等です。

しかし、それと比較して7は明らかにグラフィックスの値が下がっています。逆にプロセッサやメモリの値が上がっているのが面白いです。値の基準がVistaと7で違う可能性もありますが、そうでないとすれば、7にすると速くなるアプリと遅くなるアプリがあると言えそうです。どちらにせよ、基本スコアが3を切っているのは非常に印象が悪いですね(^^;)

実際、Windows 7のインストール時にもグラフィックス性能は不十分と判断されたようで、Windows Aeroの半透明ウィンドウはオフにされてしまいました。後からオンにして使っているのですが、たまに画面の一部の描画がおかしくなることがあります。

良い機会なので、今のオンボードビデオの使用は諦めて、少しまともなビデオカードを購入しようと思っています。低価格のものでもかなり改善されるようですしね。

問題は、今の400Wの電源では容量的に不安なんですよね。高出力のものに買い換えるとビデオカードより高くつきそうです。両方で1万円程度で済ませたいところですが、ちょっと難しいかなぁ。

関連リンク

・ビデオカードと電源を購入 (2009年11月07日)

・VAIO type PにWindows 7をインストール (2009年11月22日)

2009年10月28日

Abee AS Enclosure 50D

1年半ほど前にAbeeのAS Enclosure D1という、小型のMicro ATXケースを買ったのですが、それのATXバージョンであるAS Enclosure 50Dが出ました。

D1は凄く気に入っていて、使うたびに満足感を覚えるので、次にPCケースを買うときもAbeeにしようと思っているのですが、これは狙い目ですね。デザインはD1と微妙に違うようですが、ATXでよくここまで小型化できたものだと思います。実はメインマシンのケースが一部壊れているので、以前から変えたくて仕方がありません(^^;)

ただ、実際に仕事部屋で使うPCは、ここまで小さい必要もないんですよね。床置きするので、ある程度の高さがあったほうが便利なくらいです。特に、USBポートは下にありすぎて使いにくいかもしれません。1万円ほど高くなるけどAS Enclosure M5あたりが良いのかな。

2009年10月27日

Vistaの再インストールは再起動地獄

週末にWindows Vistaの再インストールをしたわけですが、Vistaの再インストールはものすごく時間がかかりますね。正確にはインストールそれ自体ではなく、その後のアップデートに時間がかかります。

うちにあるのはVistaが発売されたときの最初のDVD-ROMなので、当然サービスパックをはじめとした更新プログラムは何も適用されていません。そのOSをインストールして、Windows Updateまかせで最新の状態にしようとすると、延々とアップデート処理が繰り返されてしまいます。

まずSP1以前の更新プログラムが全てインストールされます。その間、何度も何度も再起動が必要です。その後やっとSP1がインストールされ、同様にSP1のためのアップデートが繰り返されます。そして最後にSP2をインストールという再起動地獄です(^^;)

最初から一気にSP2をインストールする方法もあるのかもしれませんが、途中からそれをやってトラブルが出ても嫌なので、我慢してやりました。全部で20回は再起動したと思う(笑)

Mac OS Xはこういうところはうまく対処してますよね。たまに古いOSを再インストールしても、統合アップデータみたいなのが用意されていて一気に最新版にできます。Windowsはプログラムの規模が違うのかもしれませんが、もうちょっとなんとかならないものでしょうか。

でも、自分でOSだけ買ってきてインストールするなんて、もはや私のようなプロと、一部のマニアのやることなんでしょうね。昔はOSもアプリケーションも、自分でインストールするのが当たり前だったんだけどなぁ。

2009年10月26日

Windows 7 ファーストインプレッション

まだあまり使っていませんが、Windows 7のファーストインプレッションを書いてみたいと思います。正直、あまり褒めるところがありません(^^;)

まずデザイン的にいちばん違いが目立つタスクバーについて。ここは大きく変わりましたね。しかし、なぜ変えたんだろうと思わずにはいられません。Vistaのタスクバーのほうが立体的で美しかったと思うし、開いたアプリケーションやウィンドウが勝手にアイコンとしてまとめられてしまうのも慣れません。2つ3つ程度ならまとめられずに横に並んでいたほうが素早く切り替えられて便利なんですけどね。カスタマイズで以前のように戻せるのかな? 良くなったのは、幅が広くなって日付と時刻が同時に表示されるようになったことくらいでしょうか。

次にエクスプローラー(Windows エクスプローラー)について。私はフォルダを開くたびに新規ウィンドウを開く設定で使っているのですが、ウィンドウの位置やサイズが全く記憶されなくなりましたね。新たに開くと常に最後に閉じたウィンドウ(つまり別のウィンドウ)と同じサイズになってしまいます。Vistaもたまに初期化されてしまって不満だったけど、7は完全にダメになりました。もはやここはWebブラウザと同じと考えて使うしかないようです。大量のファイルを扱う仕事をしていると、目的のフォルダやファイルをそのウィンドウやアイコンの位置で覚えていて素早い操作ができていたのですが、それができなくなって本当に残念です。

用語も一部混乱しているように思います。XPの頃のマイなんとか(マイドキュメントとか)というフォルダ名が復活しているのはなぜでしょう。コンピュータはコンピューターになっているだけでマイがついていないし、統一感がないように思います。まあ、これは些細なことですけどね。

ソフトウェアの互換性に関してはまずまずでしょうか。まだ普段使用している全てのアプリケーションをインストールしたわけではありませんが、今のところ明らかに動かなかったのは1つだけです。ちなみにそれはFriioのソフトウェアなんですが、視聴はかろうじてできるけど凄く不安定で、チャンネルを変えるとほぼ100%落ちます。実用にならないので、これだけはしばらくVista側で使っていくことにしました。なお、PV4のソフトウェアは問題ありませんでした。

動作速度についてはまだ分かりませんが、Vistaは四六時中HDDにカリカリとアクセスしている印象があったけど、それはなくなったような気がします。新しいHDDが静かだというのもあるかもしれませんが、だいぶ落ち着きましたね。今のところこれが7で感じた唯一の改善点です(^^;)

なぜか人気のなかったWindows Vistaですが、個人的にはそれほど嫌いじゃなかったので、今回の7で改悪されたところが目立ちます。Vistaのままパフォーマンスだけ上がってくれればそれで良かったんですけどね。Mac OS Xもそうだけど、最近のOS(一部のアプリケーションも?)は、売るためだけに変える必要があったとしか思えない、意味のない変更が多すぎるような気がします。そろそろ限界なんじゃないでしょうか。

関連リンク

・ShellFolderFix (2013年02月08日)

2009年10月24日

Windows 7 インストール

予定どおりWindows 7をインストールしました。Windows Vistaとのマルチブート環境にするため、ちょっと苦労しました。

1TBのHDDを2:1:7くらいに分けて、それぞれ7のシステム、Vistaのシステム、データ保管用ディスク(主に動画)にしたのですが、最初7のインストーラーでパーティションを切ったところ、どうしても100MB程の小さなパーティションが作られてしまいます。7だけで使っている分には問題ないのですが、Vista側ではそのパーティションにドライブレターが割り当てられ、変更もできない状態になってしまいます。そこでVistaのインストーラーでもう一度パーティションを切り直し、再インストールしました。つまり7とVistaを2回ずつインストールしたわけです(^^;)

その後それぞれの環境で、ブートしていないほうのシステムパーティションのドライブレターを削除し、どちらも旧環境と同じようにシステムをC:、データ用をD:、光学式ドライブをE:に統一しました。ドライブレターが変わると、フルパスで記録しているようなアプリケーションのデータ(例えば動画エンコードソフトのプロジェクトファイルなど)が正常に扱えなくなってしまうので凄く嫌なんですよね。意地でも変えたくなかったので、ガンバリました(笑)

そんなわけで、まだOSとウイルス対策ソフトをインストールしただけで何もやっていませんが、とりあえずカスタマイズなしの状態でも余計なプログラム(サイドバーとか)が立ち上がって来ないのは好感触ですね。Vistaより軽いのかどうかはまだよく分かりませんが、またしばらく使ってみて、感想を書いてみたいと思います。

2009年10月23日

仕事部屋のPC環境を2台体制に

先月、Mac miniを購入したことによって、仕事部屋で日常的に使用するマシンが4台から5台に増えてしまいました。今までは1組のモニタ、キーボード、マウスを4台のマシンで使用していたのですが、切り替え機の関係で5台は無理です。

仕方ないので、古いPower Mac G4をそこから外していたのですが、やはりMac OS 9が動くマシンがないとたまに困るので、今までのメイン環境の隣にもう1セット設置することにしました。

モニタは以前、故障して買い換えたあと、修理したものがあるので(今はテレビとして使っている(^^;) )メイン環境と同じ19インチです。キーボードとマウスは古いApple Pro Keyboardとワンボタンマウスなので使いにくいですが(驚くほど違和感があった!)まあ仕方がありません。場合によっては同じものを買ってもいいかな・・・。

椅子のキャスターで床を傷つけないよう敷いていたタイルカーペットも倍に拡張して、座ったまま隣にだ〜っと移動できるようにしたので、わりと快適な環境になりました(^^;)

2009年10月22日

Windows 7

すっかり忘れていましたが、本日Windows 7が発売になったようですね。私も開発用として必要になるので、さっそく注文しました。DSP版のHome Premium Editionです。

我が家にはVistaマシンが3台あるのですが、とりあえず買ったのは1本だけです。まずはメインの開発用マシンにインストールするつもりです。ただ、そのマシンにも動作確認用としてVistaを残したいので、マルチブート環境を構築して使うことにしました。

そうなると今の320GBのHDDでは心許ないので、一緒に1TBのHDDを注文しました。新しいHDDでやれば今の環境をしばらく残せるので、何かあっても安心です。バックアップ(ファイルの退避)も不要になるので入れ替え作業も楽ですしね。明日には届くはずなので、週末にでもインストールしたいと思っています。

ちなみにHDDはSeagateのBarracuda ST31000520ASにしました。7千円台後半でした。1TBのHDDは今年の3月にも購入しているのですが、あの頃からほとんど安くなっていませんね。主流は1.5TB以上に移っているのかもしれませんが、さすがにそこまでは必要ないんですよね(^^;)

2009年10月10日

Norton Internet Security 2010

Norton Internet Security 2010の既存ユーザー向け無料アップグレードが公開されていたので、入れ替えてみました。今回は何が変わったのかよく分かりませんが、とりあえず画面は変わりましたね。動作は特に軽くなったような印象もなく、違いが分かりません。まあ、2009のときに無重力のような軽さ

とか言っちゃってるので、それ以上軽くなることは理論上ないわけですけどね(笑)

他社の製品も含めてずっと疑問に思っていたのですが、この手のソフトって毎年のようにバージョンアップする必要があるんですかね。ユーザーとは定期契約で、ウィルス定義ファイル等は自動アップデートされるのだから、プログラムもそのついでに入れ替えたら良いと思うんですが、何か技術的じゃないところに(たぶん商売上の?)理由があるのでしょうね。

2009年10月 5日

Adobe Photoshop CS4

9/22の日記のその後です。結局、Adobe Photoshopを最新のCS4にアップグレードしました。やはりメインマシンにまともな画像処理ソフトないと何かと効率が悪いです。CS3は見送ったのでCS2以来4年ぶりのアップグレードですし、まあ良しとしましょう。

ざっと使ってみましたが、使い勝手が思ったより変わっていますね。中でも、複数の画像をタブで表示する機能には戸惑いました。しばらく使ってみたけど馴染めないので、昔ながらのウィンドウ表示の設定にして使っています。でもタブ表示は作業内容によっては便利かもしれませんね。

ちなみにアップグレード版は2万5千円くらいで買えるのですが、最近はこのくらいでもかなり躊躇するようになってしまいました。今は無料の優れたソフトが増えてますからね。

2009年9月29日

ウイルスバスター 2010

ウイルスバスター 2010の既存ユーザー向けのアップデータが出たので、試してみました。ウイルスバスターを入れているマシンは3台あるのですが、まずはいちばん非力なVAIO type Pに入れてみました。

今回も、起動時間と検索スピード等が速くなっているということですが、今のところあまり体感できません。定義ファイルのアップデートの速度はまだ分かりませんが、そこはスリープ主体で使っているといちばん気になる部分なので、しばらく注目してみたいと思います。

そういえば、ウイルスバスターは毎年デザインが大きく変わるのに、今回はあまり変わっていませんね。アイコンも同じままです。実用系のソフトで無闇にデザインを変えるのは好ましくないと思っているので、これは歓迎です。

ページ: << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>